Warm, kalt, klimafreundlich: Wie die Energieforschung die Wärmewende vorantreibt

Die Klimaziele verändern, wie in Deutschland geheizt wird. Damit die Preise nicht steigen und die Versorgung noch sicherer wird, arbeitet die Energieforschung an Innovationen für Wärme und Kälte, die schnell umsetzbar sind – über Sektor- und Landesgrenzen hinweg.

© SINNBILD Design – adobe.stock.com

© SINNBILD Design – adobe.stock.com

Im Sommer surrt die Klimaanlage, im Winter klopft die Heizung: Beim Wärme- und Kälteverbrauch denken wir oft an unsere Wohnung oder eine warme Dusche – seltener an den Wärmebedarf von Handel, Gewerbe oder Industrie. Doch alle brauchen Wärme, sie machte 2023 nach Zahlen des Umweltbundesamts rund 56 Prozent des deutschen End-Energieverbrauchs aus. Etwa die Hälfte entfällt dabei auf die beschriebene Raumwärme. Knapp ein Drittel macht Prozesswärme aus, die die Industrie beispielsweise für Produktionsprozesse benötigt. Der Rest entfällt auf Warmwasser und Kälte. Erneuerbare Energien decken dabei bislang nur 18 Prozent dieses Energieverbrauchs. Und: Immer noch entstehen rund 40 Prozent aller Treibhausgasemissionen im Wärmemarkt.

Die Wärmewende, also der Wandel hin zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung, ist eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Energiewende. Dazu muss der Wärmebedarf sinken, Wärme- und Kälte-Technologien müssen effizienter werden und die Versorgung auf erneuerbare Energiequellen und Abwärme umgestellt werden. Die Bundesregierung hat bereits 2022 beschlossen, den Anteil klimaneutraler Wärme noch einmal zügiger und deutlicher zu erhöhen.

Grundlagen dafür hat das Energieforschungsprogramm (EFP) im Rahmen der Projektförderung bereits gelegt. Darüber hinaus muss die Branche neue Technologien entwickeln, Fertigungen aufbauen, Kosten reduzieren und Abhängigkeiten verringern. Dazu hatte das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWE) im Rahmen der Forschungsinitiative Wärmewende einen Förderaufruf zu klimaneutraler Wärme und Kälte veröffentlicht, dem zahlreiche Unternehmen und Institutionen gefolgt sind. Die Ergebnisse sind in das 8. Energieforschungsprogramm der angewandten Energieforschung des BMWE eingeflossen und führten zur Mission Wärmewände, einem Schwerpunkt des Programms. Dessen Ziel: Forschungsergebnisse schneller zu hohen Reifegraden und in die breite Anwendung bringen.

Wärmepumpen: Vom Einfamilienhaus zum Fernwärmenetz

© Manuel Lämmle | Fraunhofer ISE

© Manuel Lämmle | Fraunhofer ISE

Eine der für die Energiewende relevanten Technologien ist die Wärmepumpe. Sie nimmt Wärme aus Luft, Wasser oder Erdreich auf und hebt sie mit Strom auf das gewünschte Temperaturniveau. Insbesondere ihr Einsatz für die Elektrifizierung der Wärmeversorgung von Gebäuden und Industrie verspricht beträchtliches CO2-Einsparungspotenzial, das beforscht wird. Forschende schauen zudem darauf, wie sich Betriebs- und Fertigungskosten senken und Wärmepumpen energetisch oder auch akustisch optimieren lassen.

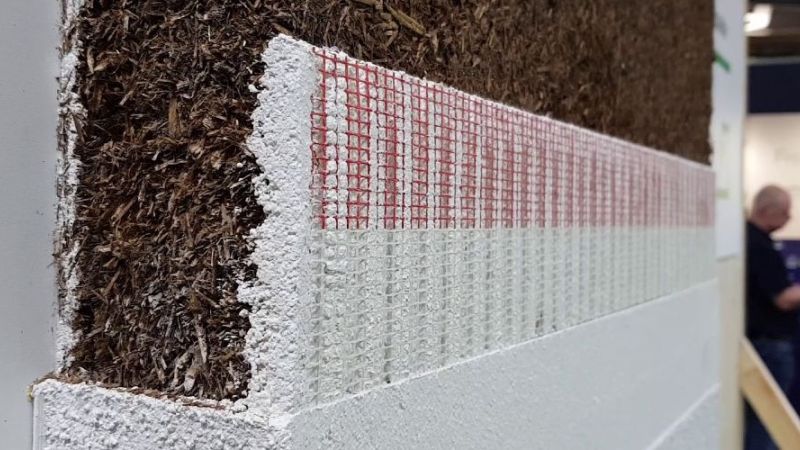

Im Gebäude- und Quartiersbereich und damit verbundenen Wärmenetzen und Speichern sind Technologien zur Energieeinsparung oder intelligenten Regelung in Innenräumen gefragt. Diese müssen zusammengedacht und -gebracht werden. Bei Bestandsgebäuden bieten beispielsweise Sanierungen ein hohes Einsparpotenzial. Die digitale Infrastruktur in den komplexen Wärmesystemen muss ebenfalls optimiert werden, etwa bei Betriebsführung, Diagnosen oder Auswertung. Nicht zuletzt braucht es weitere innovative Materialien und die Reduktion der „grauen Energie“ der Werkstoffe, also der Emissionen über den gesamten Lebenszyklus inklusive Herstellung und Entsorgung. Erst damit ließe sich komplette Klimaneutralität erreichen.

© Kara – stock.adobe.com

© Kara – stock.adobe.com

Der Wärmesektor ist vielfältig: Wärmequellen und -bedarfe unterscheiden sich hinsichtlich des Temperaturniveaus, der Verfügbarkeit oder Nutzbarkeit. Regionale Besonderheiten und verschiedene Netztypen stellen eigene Anforderungen. Niedertemperaturnetze beispielsweise könnten dem begegnen und im Zusammenspiel mit Wärmepumpen als besonders effiziente Wärmequelle für unterschiedliche Gebäude und Temperaturbedarfe dienen. Denn je geringer die Temperaturunterschiede zwischen Wärmeträger und Umgebung sind, desto geringer ist der Wärmeverlust bei Transport oder Speicherung. Betrachtet man ganze Quartiere, können leistungsstarke Wärmepumpen effizient mehrere Wohnungen mit Wärme versorgen, so wie Großwärmepumpen die Defossiliserung der Fernwärmenetze vorantreiben können.

Dafür sind auch effiziente und kostengünstige Wärmespeicher eine Grundvoraussetzung. Unter den derzeit betrachteten Technologien sind sogenannte sensible Speicher (mit spürbaren Temperaturveränderungen, wie etwa Aquifer- und Erdbeckenspeicher), latente Speicher (bei denen beispielsweise ein Phasenwechsel wie im Wärmekissen stattfindet) und thermo-chemische Speicher. Die Entwicklungen decken verschiedene Temperaturniveaus und Leistungsgrößen ab. Zudem achten Forschende auf Langzeitstabilität, Nachhaltigkeit und die Möglichkeit, Materialien kritischer Herkunft zu ersetzen.

Industrie-Innovationen für unterschiedliche Temperaturen

In der Industrie ist Prozesswärme für einen großen Teil der CO2-Emissionen verantwortlich. Die Temperaturniveaus sind dabei oft deutlich höher als im Gebäude- und Quartiersbereich, weshalb meist maßgeschneiderte Ansätze erforderlich sind. Über ein Drittel der Prozesswärme liegt derzeit bei über 1000 Grad Celsius, beispielsweise in der Metallerzeugung oder der Zementherstellung. Biogene Brennstoffe sowie zukünftig grüner Wasserstoff und daraus abgeleitete synthetische Brennstoffe sollen die Prozessemissionen reduzieren. Aber auch das Senken der Prozesstemperaturen ist ein Forschungsziel, dem sich derzeit mehrere Forschungsprojekte widmen. Oft kann damit eine Elektrifizierung der Prozesse einhergehen.

Ist das nicht möglich, müssen komplett neue Produktionsprozesse entwickelt werden. Dabei achten Forschende darauf, dass die Abwärme genutzt wird, etwa in anderen Produktionsschritten oder als Raumwärme. Industrieanlagen sollen ohnehin netzdienlicher als bisher arbeiten – nicht nur über ein stromnetzorientiertes Lastmanagement, sondern auch durch die Ein- und Auskoppelung von Wärme und Kälte etwa für Gewerbe oder Quartiere. Gerade im Bereich der niedrigen Abwärmetemperaturen und bei Wärmekaskaden gibt es hierfür deutschlandweit große Potenziale.

Stabile Wärmenetze dank innovativer Technologien

Der leitungsgebundenen Wärmeversorgung kommt aufgrund ihres Potenzials zur Integration erneuerbarer Energien eine entscheidende Rolle im Wärmesektor zu. Die Regelung, Betriebsführung und Optimierung solcher Netze sind Schwerpunkte der aktuellen Forschung. Denn künftig werden unterschiedliche Technologien in Wärmenetze integriert und die Netze abhängig sowohl vom Bedarf als auch vom Angebot erneuerbarer Energien betrieben. Überschüssiger Strom lässt sich in Wärme oder Kälte umwandeln und nutzen oder speichern, was für eine vollständig regenerative Wärme- und Kälteversorgung notwendig ist.

Die Geothermie ist in diesem Zusammenhang nicht nur als grundlastfähige Wärmequelle von Bedeutung, sondern kann mithilfe der großen unterirdischen Speichermöglichkeiten potenziell ebenfalls einen Beitrag zur saisonalen Langzeitspeicherung – und damit auch zu höherer Versorgungssicherheit – leisten.

Dank der Energieforschung ist bereits ein tiefgreifendes Verständnis für Einzeltechnologien vorhanden. Doch ohne hohe Investitionen lassen sich diese nicht praktisch nutzen; die Amortisationszeiten und Nutzungsdauern sind lang. Forschungsergebnisse müssen künftig in der Praxis und im industriellen Maßstab geprüft werden, wie es etwa bei den Reallaboren der Energiewende passiert.

Erprobung in unterschiedlichen Maßstäben

© Wellnhofer Designs – stock.adobe.com

© Wellnhofer Designs – stock.adobe.com

Die Erprobung in Demonstrations- und Modellprojekten ermöglicht, komplexe dynamische Systeme mit vielfältigen, teils schwankenden Ein- und Auskopplungen von Wärme und Kälte, Elektrizität und Stoffströmen entstehen zu lassen. Erfolgreiche Demonstrationsprojekte schaffen breites Vertrauen in die Technik und regen damit weitere Akteure zur Nachahmung an – und bedingen darüber hinaus den Ergebnistransfer in die Gesellschaft.

Einen weiteren Beitrag zur schnellen Umsetzung von Forschung liefern die sogenannten Mikroprojekte des BMWE. Mikroprojekte grenzen sich von den bestehenden Formaten durch den Fokus auf eine schnelle praktische Verwendung der Projektergebnisse und kurze Projektlaufzeiten ab. Mit diesen kleineren Projekten können kleine und mittlere Unternehmen die Marktreife neuer Technologien vorantreiben. Auch ist die bessere Vorbereitung weiterer Forschungsaktivitäten durch umfangreiche Machbarkeitsanalysen möglich. Gerade Start-ups, die den Aufwand der Vorplanungen bislang nicht stemmen konnten, können nun Teil solcher Projekte werden und dank eines einstufigen Antragsverfahrens schneller starten.

Eine effiziente und zielgerichtete Forschungsförderung schafft schon jetzt Vertrauen bei den Fachleuten in der Branche, langfristig auch bei Bürgerinnen und Bürgern. Sie ermöglicht neue Geschäftsmodelle und ein schnelleres Ende der Nutzung fossiler Brennstoffe in Deutschland, was auch über Landesgrenzen hinweg Innovationen fördert. Ein starker Forschungsstandort, der innovative Wärme- und Kälte-Technologien entwickelt und auf den internationalen Markt bringt, sorgt schließlich nicht nur für Komfort in den eigenen vier Wänden, sondern ist auch ein relevanter Wirtschaftsfaktor. (pj)