© Projektträger Jülich / Forschungszentrum Jülich GmbH

© Projektträger Jülich / Forschungszentrum Jülich GmbH

Jahrestagung des ForschungsVerbunds Erneuerbare Energien

Energieforschung im Zeichen von Industrie- und Standortpolitik

Die deutsche Wirtschaft zu stärken, steht ganz oben auf der politischen Agenda. Doch welche Impulse kann die Energieforschung dem Wirtschaftsstandort Deutschland geben? Mit dieser Frage beschäftigte sich die Jahrestagung 2025 des Forschungsverbunds Erneuerbare Energien – und stellte sich damit einer hochaktuellen Diskussion.

Um dem Klimawandel entgegenzuwirken, braucht es eine erfolgreiche Energiewende. Für diese ist eine gut aufgestellte Energieforschung entscheidend. Doch welche Rolle kann die Energieforschung für den Wirtschaftsstandort Deutschland spielen? Unter dieser Leitfrage stand die diesjährige Jahrestagung des Forschungsverbunds Erneuerbare Energien (FVEE), die am 7. und 8. Oktober 2025 im Umweltforum Berlin stattfand.

© Projektträger Jülich / Forschungszentrum Jülich GmbH

© Projektträger Jülich / Forschungszentrum Jülich GmbH

Klar, dass die Organisatoren das Thema auch vor dem Hintergrund aktueller politischer Prioritäten gewählt haben. „Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum der Wirtschaft sind die zentralen Themen der neuen Bundesregierung. Es geht uns darum, die Rolle der Energieforschung in diesen Kontext einzuordnen“, skizzierte Tagungsleiter Prof. Dr. Mario Ragwitz, Leiter der Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geotechnologien (IEG), das Anliegen der Konferenz.

Dies gelang auch deshalb, weil die Veranstalter Politik, Wirtschaft und Wissenschaft miteinander und mit dem Publikum ins Gespräch brachten – so etwa bei einer Podiumsdiskussion am ersten Veranstaltungstag, auf der Ragwitz mit Dr. Rodoula Tryfonidou, Leiterin des Referats Energieforschung – Grundsatzfragen und Strategie im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE), und Dr. Dennis Rendschmidt, Geschäftsführer des Fachverbands VDMA Power Systems, über die Frage debattierte, wie die deutsche Industrie auf den internationalen Märkten wettbewerbsfähig bleiben kann.

„Wir brauchen die räumliche Nähe, den ständigen Austausch“

Moderator und Journalist Hanno Geduldig eröffnete die Diskussion mit der durchaus provokanten Frage, ob die deutsche Industrie beim Thema Energiewende überhaupt wettbewerbsfähig sein müsse. Man könne die entsprechenden Technologien und Anlagen doch auch in China kaufen. „Dem Klima ist es vermutlich egal, wo diese Technologien hergestellt werden“, so Geduldig.

© Projektträger Jülich / Forschungszentrum Jülich GmbH

© Projektträger Jülich / Forschungszentrum Jülich GmbH

Dem widersprachen, wenig überraschend, alle drei Podiumsgäste. Für Tryfonidou etwa steht außer Frage, dass es beim Thema Energieforschung nicht nur um die Resilienz des Energiesystems gehe, sondern auch um die des Wirtschaftsstandorts Deutschland. „Wir reden hier wirklich über unsere Zukunft. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist: Wie können wir unsere sehr gut aufgestellte Forschungslandschaft so nutzen, dass wir auch die heimische Produktion stärken?“

Rendschmidt wies darauf hin, dass „wir über kritische Infrastrukturen sprechen, wenn wir über unser Energiesystem sprechen“. Damit habe das Thema eine sicherheitspolitische Dimension. Der Bundeswehr würde man ja auch nicht empfehlen, ihre Panzer in Russland oder China zu kaufen. Gleiches gelte für die Energieversorgung. Das sei eine wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgabe, so Rendschmidt.

Und Ragwitz ergänzte, dass Innovation nichts komplett Lineares sei, sondern dass es laufend Wechselwirkungen zwischen den Forscherinnen und Forschern einerseits und den Unternehmen andererseits gebe. „Daher brauchen wir die räumliche Nähe, den ständigen Austausch“, so Ragwitz.

Spätestens ab diesem Punkt konnte Moderator Geduldig auf viele weitere Fragen an das Podium zurückgreifen: Das Publikum im gut gefüllten Plenum des Umweltforums und auch der Chat per Livestream beteiligten sich rege an der Diskussion. Eine Frage war, ob das BMWE bei der Forschungsförderung auch das grundlegende Thema Rohstoffunabhängigkeit im Blick habe, die ja Voraussetzung für die Energieunabhängigkeit sei.

Rohstoffunabhängigkeit ist wichtiges Ziel der Energieforschung

Tryfonidou bestätigte das Ziel der Rohstoffunabhängigkeit für die Energieforschung. Die Themen Rohstoffe und Ressourceneffizienz sollten künftig noch expliziter adressiert werden. Anschließend spielte sie den Ball zurück ans Publikum: „Es braucht natürlich auch Forschende und Unternehmen, die Anträge zu diesen Themen stellen. Dies ist jetzt schon möglich.“ Aus Sicht der Wissenschaft ergänzte Ragwitz, dass das Thema Rohstoffunabhängigkeit für die deutschen Forschungsinstitute ebenfalls eine zentrale Rolle spiele.

Wie schnell die Forschungsförderung auf aktuelle Entwicklungen reagieren könne, lautete eine weitere Frage. Sehr schnell, antwortete Tryfonidou. Die meisten Projekte in der angewandten Energieforschung liefen über drei Jahre. Dieser vergleichsweise kurze Zeitraum erlaube es, auf neue Anforderungen rasch und flexibel zu reagieren. Und sie fügte hinzu, dass manches, was als neue Tendenz gelte, so neu gar nicht sei: So sei etwa Resilienz schon seit den 1980er-Jahren ein Thema, damals noch unter dem Namen Versorgungssicherheit.

Sorgen bereitet ihr der Nachwuchsmangel in der Energieforschung. „Wir haben das Thema im Blick, aber hier stoßen wir auch an Grenzen“, sagte Tryfonidou. Eine Überlegung sei, „wie wir in der Forschungspolitik Deutschland attraktiver machen können für ausländische Forschende.“ Auch Rendschmidt schätzt den Personalmangel in FuE-Bereichen als große Herausforderung für die Innovationskraft der deutschen Wirtschaft ein. Genau hier sieht wiederum Ragwitz die Forschungsinstitute in einer wichtigen Position: Ihre Bemühungen, dem Fachkräftemangel in der Industrie entgegenzuwirken, seien nicht zu unterschätzen, so der Wissenschaftler.

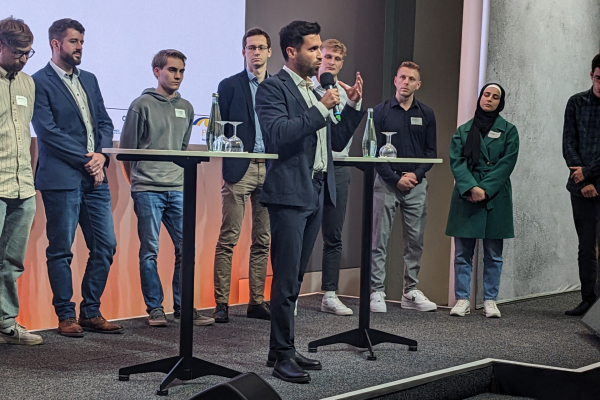

Eine Bühne für den Nachwuchs

Wie das konkret aussehen kann, zeigte sich in der Session „Transfer in die Praxis – Start-ups aus der Energieforschung“, die in Kooperation mit den Forschungsnetzwerken Energie durchgeführt wurde: Hier berichteten junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über ihre Geschäftsmodelle – darunter auch Ausgründungen aus Forschungsinstitutionen zur Vermarktung von Energieinnovationen.

Der zweite Veranstaltungstag stand ebenfalls ganz im Zeichen des Transfers aus der Forschung in die industrielle Anwendung – mit Vorträgen und Projektbeispielen aus den Bereichen Stromwende, Wärmewende und stoffliche Energieträger.

Wie im Vorjahr bot der FVEE in Kooperation mit den Forschungsnetzwerken Energie erneut Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern im wahrsten Sinne des Wortes eine Bühne: In einem Poster-Pitch konnten sie ihre Forschungsprojekte dem Plenum kurz vorstellen. Davor und danach hatten die Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmer Gelegenheit, sich die Poster-Ausstellung der jungen Forschenden auf der Galerie des Umweltforums anzuschauen und sich mit ihnen über ihre Projekte auszutauschen. Und wer weiß, vielleicht kam dabei bereits manch ein Wirtschaftsvertreter mit seiner künftigen Nachwuchsfachkraft ins Gespräch. (na)