© Hamburger Energiewerke

© Hamburger Energiewerke

Reallabor der Energiewende IW³

Hamburger Geothermieprojekt: Mehr als 6.000 Haushalte sollen von klimafreundlicher Wärme profitieren

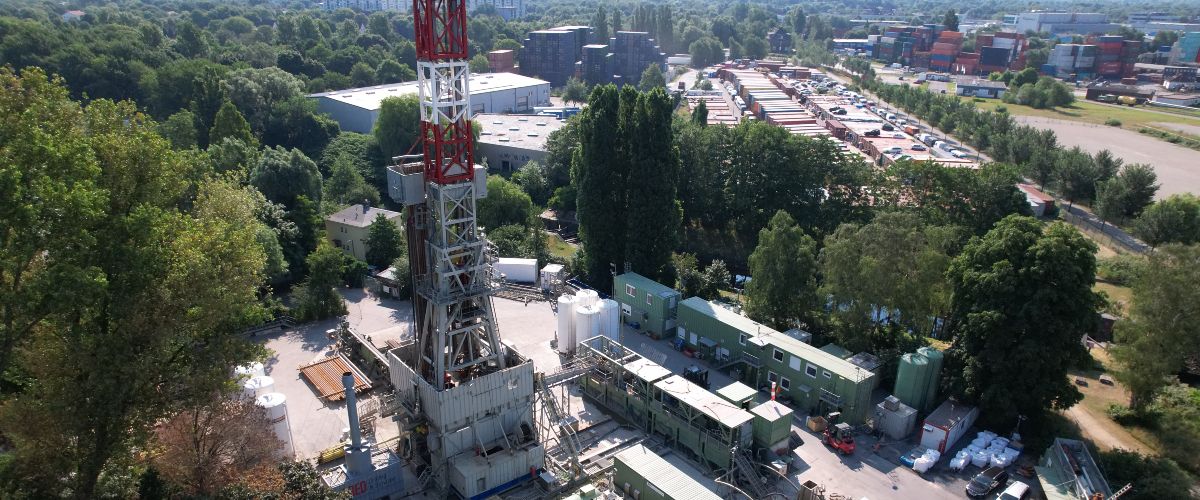

Haushalte im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg sollen ab 2026 klimafreundlich mit Wärme aus einer neuen Geothermieanlage versorgt werden. Aktuell laufen die Bauarbeiten an der Anlage und die Leitungsarbeiten am Wärmenetz. Das Geothermieprojekt ist Teil des Reallabors der Energiewende IW³ (Integrierte WärmeWende Wilhelmsburg).

© Hamburger Energiewerke

© Hamburger Energiewerke

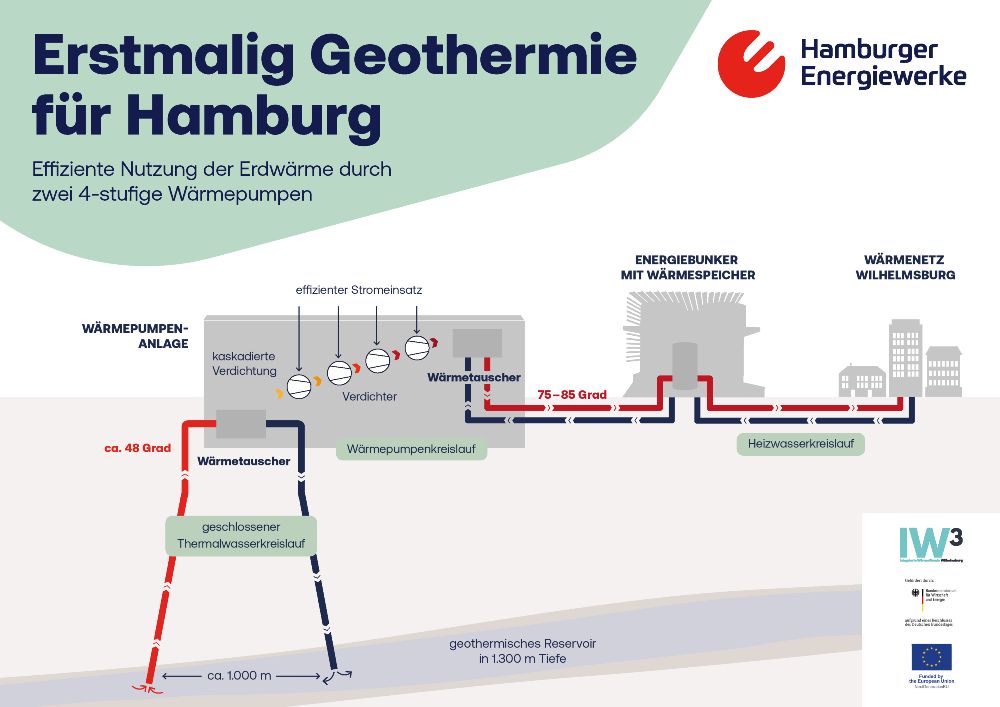

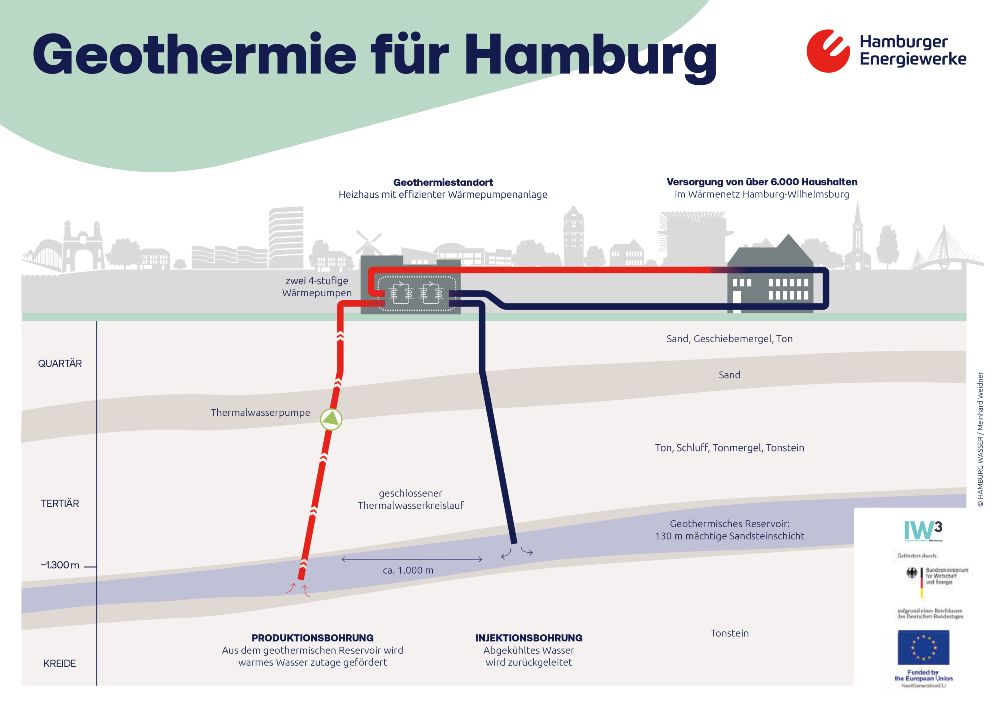

Das Reallabor der Energiewende IW³ legt die Basis, um die Hamburger Elbinsel Wilhelmsburg zukünftig klimafreundlich mit Fernwärme zu versorgen. Die Geothermieanlage bildet hierbei die zentrale erneuerbare Wärmequelle. Die Wärmepumpenanlage und das zugehörige Heizhaus werden aktuell gebaut. 2026 soll die Geothermieanlage in Betrieb gehen und Wärme in das Wilhelmsburger Fernwärmenetz einspeisen. (siehe Infografik)

Wärme aus 1.300 Metern Tiefe

Das Forschungsteam hat 2023 die grundlegenden Fördertests erfolgreich abgeschlossen und ein geothermisches Reservoir in über 1.300 Metern Tiefe erschlossen. „Die Forschung zur Geothermie in Hamburg-Wilhelmsburg hat uns auch wissenschaftlich sehr weit vorangebracht. Wir haben eine geologische Formation entdeckt, die wir für die mitteltiefe Geothermie weiterentwickeln können“, erklärt Prof. Dr. Inga Moeck. Sie ist Leiterin der Forschungsabteilung Systemintegration am LIAG-Institut für Angewandte Geophysik und Professorin an der Georg-August-Universität Göttingen. Moeck hat außerdem das wissenschaftliche Begleitprogramm mesoTherm geleitet.

Mit ihren Testergebnissen konnten die Projektbeteiligten zeigen, dass es künftig in Hamburg-Wilhelmsburg möglich sein wird, etwa 48 Grad Celsius warmes Thermalwasser aus der Tiefe an die Oberfläche zu fördern. Das Projektteam geht aufgrund der Fördertests und der aktuellen Planung der Geothermieanlage davon aus, dass eine rein geothermale Wärmeleistung von etwa sechs Megawatt erzielt werden kann.

Das Ziel: Eine nahezu CO₂-freie Wärmeversorgung

Das Thermalwasser wird aus dem tiefen Grundwasserleiter – dem geothermischen Reservoir – mit Hilfe einer Förderbohrung nach oben gepumpt. Im Heizhaus entzieht ein Wärmetauscher dem Thermalwasser Wärme. Diese wird über die Wärmepumpenanlage auf die erforderliche Temperatur zwischen 75 und 85 Grad Celsius angehoben. Anschließend gelangt sie in den Heizwasserkreislauf und über Fernwärmeleitungen in die Wohnungen. Das abgekühlte Thermalwasser wird dem Grundwasserleiter über eine zweite Bohrung (sogenannte Injektionsbohrung) wieder zugeführt. (siehe Infografik)

Die Forschenden gehen davon aus, dass mit dem geplanten mehrstufigen Wärmepumpenprozess der Geothermieanlage mehr als 6.000 Haushalte mit Wärme versorgt werden können.

Die Projektpartner des Reallabors wollen mit der neuen Geothermieanlage das Wärmenetz Wilhelmsburg weiter ausbauen und unterstützen so die Wärmewende. Im Zuge dessen werden auch die zwei bereits vorhandenen lokalen Wärmenetze zusammengeschlossen, verdichtet und ausgebaut, sodass ein großes Fernwärmenetz entsteht. Ziel der Projektbeteiligten ist es, Wilhelmsburger Wohnquartiere zukünftig nahezu CO₂-frei mit Wärme zu versorgen. (av)