© Matthias Schnell, TEER, RWTH Aachen

© Matthias Schnell, TEER, RWTH Aachen

Kläranlage Haßfurt

Spart Kosten, schont die Umwelt: Wie auch kleine Anlagen Klärschlamm selbst verwerten können

Wenn Klärschlamm vor Ort verwertet wird, spart das nicht nur Kosten, sondern schont auch die Umwelt. Erdgas wird eingespart, Strom und Wärme direkt genutzt. Das Projekt VerKlär² hat erprobt, wie das auch für kleine Anlagen möglich ist – und sie so sogar energieautark werden können.

Bislang findet die Verwertung von Klärschlamm vor allem in größeren Kläranlagen statt. Kleinere Anlagen müssen ihren Klärschlamm anderweitig entsorgen und abtransportieren – vor allem in ländlichen Gebieten ohne Großstadt in der Nähe ein kostenintensives und wenig umweltfreundliches Unterfangen. Das im März 2021 gestartete und vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie geförderte Verbundprojekt VerKlär² will das ändern. Im Mittelpunkt steht eine Kläranlage im bayerischen Haßfurt, südlich von Würzburg.

„Wir hatten Glück, dass die Kläranlage in Haßfurt bereits eine sehr innovative Anlage ist. Die Stadt als Betreiber versucht schon seit längerer Zeit, die Energiebilanz der ganzen Anlage zu optimieren – und hat sich auch schon früh Gedanken gemacht, wie sie die Klärschlammverwertung künftig organisieren kann“, sagt Matthias Schnell vom Lehr- und Forschungsgebiet Thermoprozesse und Emissionsminderung in der Entsorgungs- und Recyclingwirtschaft (kurz TEER) der RWTH Aachen.

Bis vor Kurzem wurde Klärschlamm – vor allem von kleineren, ländlich gelegenen Anlagen – wie Gülle auf Feldern ausgebracht. Aber diese Praxis wird zunehmend eingestellt. Mit der Novellierung der Klärschlammverordnung im Jahr 2017 ist festgesetzt, dass größere Kläranlagen mit einer Ausbaugröße von mehr als 100.000 Einwohnerwerten ab 2029 Klärschlamm nicht mehr in der Landwirtschaft ausbringen dürfen. Ab 2032 folgt die nächstkleinere Anlagenstufe mit mehr als 50.000 Einwohnerwerten.

Hinzu kommt die Pflicht, Nährstoffe wie Phosphor rückzugewinnen und das angestrebte Ziel, Klärschlamm thermisch zu verwerten oder für andere Zwecke einzusetzen. Für Anlagen mit unter 50.000 Einwohnerwerten bleibt die landwirtschaftliche Verwertung zunächst weiter zulässig. Aber Forscher Matthias Schnell erklärt: „Viele Kommunen und Bundesländer haben sich freiwillig dazu entschlossen, die Ausbringung in der Landwirtschaft zeitnah einzustellen.“

Die Kläranlage in Haßfurt ist eine dieser relativ kleinen Anlagen mit einer Ausbaugröße von 27.500 Einwohnerwerten – bislang ohne eigene Entwässerung, Trocknung oder Verbrennung. Dafür mit Faultürmen. „Bislang wird der Klärschlamm hier vor Ort ausgefault, sodass daraus Biogas entsteht. Das kann dann vor Ort genutzt werden, um Strom und Wärme zu erzeugen.“ Doch dann entwickelte sich in Haßfurt die Idee, die Klärschlammverwertung komplett in eigener Hand behalten zu wollen und die Energie vor Ort zu nutzen. Ein Kontakt zur RWTH Aachen entstand – dort arbeitete ein Team um Matthias Schnell an der Entwicklung eines Prototypens, um Klärschlamm in sehr kleinem Maßstab vor Ort verbrennen zu können.

Herausforderungen zum Projektstart

„Am Anfang lief es etwas holprig, weil wir genau in der Corona-Zeit gestartet sind. Eingeschränkte Labornutzungszeiten warfen uns mit den Versuchen um ein Jahr zurück“, sagt Schnell. Aber auch der Ukraine-Krieg, Kostensteigerungen und nicht mehr haltbare Kalkulationen – zum Beispiel für Komponenten der Abgasreinigung und Messtechnik – bremsten das Projekt.

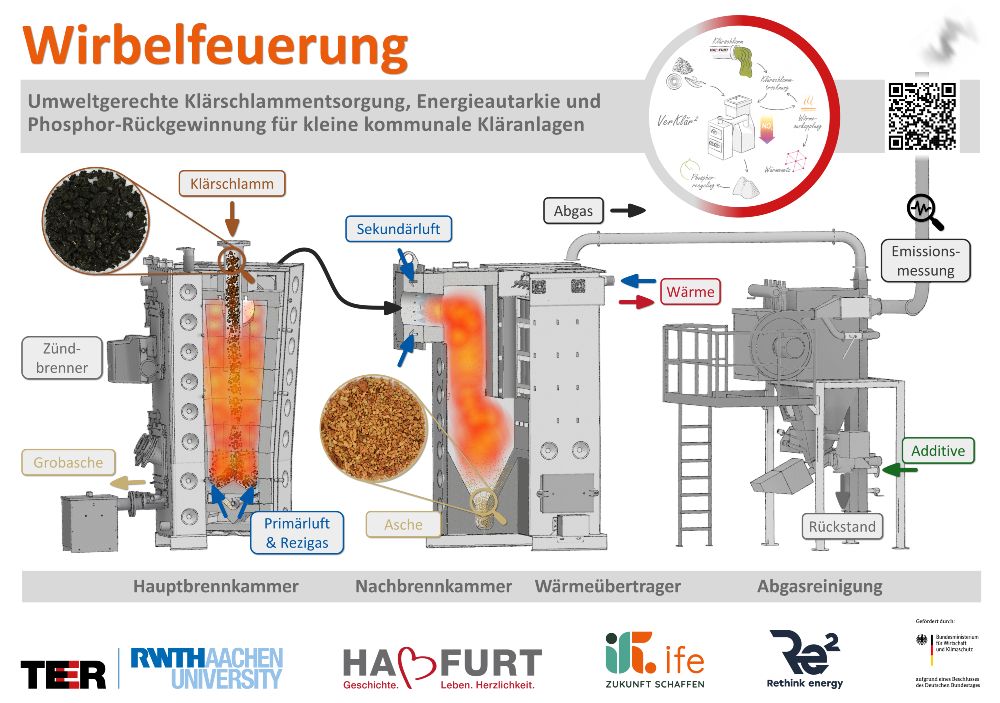

Nach Ende der Pandemie konnten die Forschenden dann mit Versuchen am Prototypen durchstarten – mit Erfolg: „Wir konnten zeigen, dass wir in der eingesetzten Wirbelfeuerung den Klärschlamm sehr gut verbrennen können und dabei sehr niedrige Kohlenmonoxid- und Stickoxid-Emissionen erzeugen“, erklärt Schnell. Auch die für Haßfurt geplante Abgasreinigung wurde an der RWTH in ähnlicher Form nachgestellt. „Wir konnten nachweisen, dass es machbar ist, alle Grenzwerte mit einer kleinen Feuerungsanlage einzuhalten.“ Ein paar Optimierungsmöglichkeiten kristallisierten sich im Probebetrieb heraus, zum Beispiel beim Anlagendesign und der -regelung.

Dauerbetrieb mit Klärschlammverwertung möglich

Anfang 2025 wurde die Anlage dann inklusive Abgasreinigung und Emissionstechnik in Haßfurt aufgebaut. Seit der Einweihung im April läuft die Anlage im Probebetrieb: Die zugekaufte Abgasreinigung passt gut zur Feuerung. Ziel ist es nun, den Grenzwert für die Stickoxid-Emissionen sicher einzuhalten und bei Bedarf künftig weiter abzusenken. Auch die Wärmeeinbindung in die Kläranlage funktioniert zufriedenstellend: Die bei der Verbrennung erzeugte Wärme kann komplett genutzt werden, Pufferspeicher werden damit gefüllt, Faulturm und Betriebsgebäude beheizt.

„Das funktioniert alles sehr gut. Natürlich finden wir trotzdem immer mal wieder Optimierungsansätze“, sagt Schnell. Das betrifft zum Beispiel die Neuauslegung der Motoren für die Ascheschnecken oder eine Erweiterung des Gebläses für mehr Sekundärluft. Was aufgrund von Verzögerungen im Genehmigungsprozess noch fehlt, ist die Trocknung. „Wir sind also noch nicht ganz da, wo wir sein wollen. Aber das sind alles keine schwerwiegenden Probleme, das bekommen wir alles in den Griff“, so Schnell. Noch fehlt die Genehmigung für den Dauerbetrieb, aber Schnell ist optimistisch, dass es nicht an der technischen Seite scheitern wird: „Alle Projektpartner sind überzeugt, dass wir die Anlage in den Dauerbetrieb überführen können und die Anlage dann auch erstmal so weitergenutzt werden kann.“

In Haßfurt werden die Vorteile durch die Klärschlammverwertung vor Ort deutlich: Transportwege und -kosten würden eingespart, Umwelt- und Verkehrsbelastung sinken, so Günther Werner, erster Bürgermeister von Haßfurt. „Das wirkt sich sowohl positiv für die Anwohner als auch die Stadt Haßfurt als Baulastträger der Zufahrtsstraßen aus“, sagt Werner.

Weitere Kläranlagenbetreiber zeigen Interesse

Und das Interesse an der Anlage geht auch über Haßfurt hinaus: „Wir haben schon viele Anfragen zur Anlage bekommen, nicht nur aus Deutschland, auch aus Österreich“, sagt Schnell. Der Ansatz sei sehr interessant für kleinere Anlagen ohne Großstadt in der Nähe. Auch Bürgermeister Werner sagt: „Wir können anderen Kommunen auf jeden Fall empfehlen, ein derartiges Forschungsprojekt als Projektpartner zu begleiten, um so innovative Ziele und Weiterentwicklungen leichter zu erreichen.“

Forschungsbedarf sieht Ingenieurwissenschaftler Schnell unter anderem noch darin, anders zusammengesetzte Klärschlamme zu testen, die sich von dem aus Haßfurt unterschieden. Auch die Emissionsminderung lasse sich durch eine weitere Anpassung der Feuerung weiter optimieren: „Aktuell setzen wir Primär- und Sekundärluft ein. Vielleicht lässt sich das noch weiter stufen.“

Zudem noch offen ist das Thema Phosphorrückgewinnung. „Dadurch, dass wir den Klärschlamm jetzt verbrennen, sind wir ab 2029 auch verpflichtet, den Phosphor aus der Asche zurückzugewinnen. Dafür gibt es Ansätze, die Klärschlammasche bei der Verbrennung so zu optimieren, dass sie möglicherweise direkt als Düngemittel eingesetzt werden kann“, erklärt Schnell. Einzuhalten sind dabei Schwermetallgrenzwerte, aber auch Grenzwerte für die Verfügbarkeit des Phosphors.

Die Stadt ist optimistisch, dass sich das Projekt auch in Zukunft lohnen wird. Eine endgültige Aussage lasse sich aktuell zwar noch nicht treffen, dass „bei Pilotanlagen grundsätzlich von einer verzögerten Rentabilität“ auszugehen sei. Aber Bürgermeister Werner betont: „Langfristig gesehen gehen wir jedoch auf jeden Fall weiterhin von einer positiven Kosten-Nutzung-Rechnung aus, sobald die erzeugte Wärme im Verbund mit anderen Kommunen vollständig ausgenutzt werden kann.“ (uj)