© by-studio – stock.adobe.com

© by-studio – stock.adobe.com

Stabilität des Stromnetzes

Netzbildende Wechselrichter sind unverzichtbar, um die Stromversorgung der Zukunft sicherzustellen

Bislang hielten Synchrongeneratoren konventioneller Kraftwerke unser Stromnnetz stabil. Doch durch den steigenden Anteil erneuerbarer Energien müssen sie durch neue Technologien ersetzt werden – zentral dabei sind netzbildende Wechselrichter. Die Forschung muss zügig vorankommen, damit die Stromversorgung sicher, resilient und zukunftsfähig bleibt.

Konventionelle Kohle-, Gas- und Ölkraftwerke produzieren Wechselstrom, der direkt ins Stromnetz eingespeist wird. Sogenannte Synchrongeneratoren in den Kraftwerken sorgen durch ihre Massenträgheit dafür, dass Spannung und Frequenz stabil bleiben. Doch rund 59 Prozent der Stromerzeugung in Deutschland stammte 2024 aus erneuerbaren Energieträgern – Tendenz steigend. Dieser Fortschritt bringt neue Herausforderungen mit sich. Denn aus erneuerbaren Energien erzeugter Gleichstrom muss zunächst über sogenannte Stromrichter in Wechselstrom umgewandelt werden. Die durch die Energiewende steigende Einspeisung über leistungselektronische Stromrichter verändert die Charakteristik des Stromnetzes grundlegend. Denn in aktueller Ausführung sind Photovoltaik-, Windkraft- und Speicheranlagen netzfolgend und können entscheidende netzstabilisierende Funktionen nicht liefern. Dadurch steigt der Regelaufwand für das Netz.

Netzbildende Wechselrichter können diese Defizite ausgleichen: Neben der Umwandlung von Gleich- in Wechselstrom, können sie sich wie eine Spannungsquelle verhalten, somit das Stromnetz bilden und für Spannungs- und Frequenzstabilität sorgen. Zudem können sie – in Verbindung mit einer stets verfügbaren Energiequelle – Momentanreserve bereitstellen, um plötzliche Änderungen der Netzfrequenz auszugleichen. Auch haben sie Schwarzstartfähigkeit und können das Netz nach einem Ausfall wieder hochfahren. Möglich ist das dank intelligenter Regelungsalgorithmen, zum Beispiel in Form von virtuellen Synchronmaschinen.

Für einen sicheren Netzbetrieb unabhängig von konventionellen Kraftwerken sind netzbildende Wechselrichter in Zukunft also unerlässlich. Doch der Etablierung steht ein Henne-Ei-Problem im Weg: Hersteller entwickeln nur, wenn es Nachfrage gibt – Netzbetreiber definieren Anforderungen aber erst, wenn die Technologie existiert. Ohne klare regulatorische Rahmenbedingungen und wirtschaftliche Anreize bleibt der Markt träge. Dadurch fehlen bislang Erfahrungen mit dem flächendeckenden Einsatz.

Technische Anforderungen, Wirtschaftlichkeit und Marktintegration?

Deshalb identifiziert die Roadmap Systemstabilität des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) netzbildende Stromrichter als Schlüsseltechnologie. Die Roadmap dient als strategischer Fahrplan auf dem Weg in ein stabiles, zukunftsfähiges Stromversorgungssystem aus 100 Prozent erneuerbaren Energien.

Im Pfad „Etablierung netzbildender Stromrichter“ sind in der Roadmap Meilensteine und Prozesse definiert, um die Technologie sowohl technisch als auch regulatorisch zur Marktreife zu bringen und die Systemintegration zu unterstützen. Zu klären sind Fragen wie: Welche technischen Anforderungen sollten gelten? Wie wird die Interoperabilität zwischen verschiedenen Herstellern gewährleistet? Welche Test- und Prüfverfahren sind notwendig? Wie lassen sich Wirtschaftlichkeit und Marktintegration sicherstellen? Welche Anlagen sollen zukünftig ab wann netzbildende Eigenschaften aufweisen müssen?

Ein wichtiger Meilenstein, der die Technologieentwicklung ankurbelt: Mit Festlegung der Bundesnetzagentur von April 2025 haben Netzbetreiber bis Anfang kommenden Jahres Zeit, erste marktgestützte Beschaffungen für Momentanreserve zu starten. Es sind Festpreise vorgesehen, sprich jede Anlage, die die Anforderungen einhält, wird vergütet. So wird nicht nur die marktgestützte Beschaffung angekurbelt, sondern auch die Technologieentwicklung beschleunigt. Technische Grundlage für die marktgestützte Beschaffung von Momentanreserve ist dabei der im Mai 2025 veröffentlichte Hinweis „Netzbildende Eigenschaften“ des Forums Netztechnik/Netzbetrieb des VDE, der technische Anforderungen und Nachweise formuliert.

Deutschland muss auf dem Weltmarkt für netzbildende Wechselrichter konkurrenzfähig bleiben

Länder wie das Vereinigte Königreich, Australien und die USA treiben bereits groß angelegte Projekte mit netzbildenden Wechselrichtern voran. Dabei kommen sowohl europäische als auch außereuropäische Lösungen, insbesondere aus China und den USA, zum Einsatz. Um auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig zu sein, muss sich Deutschland im Technologiewettbewerb behaupten und in den Erfahrungsaustausch mit anderen europäischen Ländern treten. Gemeinsame europäische Lösungen stärken zudem die Cybersicherheit durch technologische Unabhängigkeit und tragen zur Versorgungssicherheit bei.

Viele der noch offenen Fragen lassen sich nur unter Realbedingungen klären: Wie verhalten sich Wechselrichter im Ernstfall? Welche Standards sind erforderlich? Wie werden Modelle validiert? Wie passt das ins bestehende System? Pilotprojekte liefern Antworten – stoßen aber auf praktische Hürden: etwa die Zurückhaltung von Herstellern bei der Offenlegung von Gerätemodellen oder Haftungsfragen beim Test im echten Netz.

Vom BMWE geförderte Projekte treiben Entwicklung netzbildender Wechselrichter voran

Im Rahmen der Mission Stromwende 2045 des 8. Energieforschungsprogramms des Bundeswirtschaftsministeriums werden deshalb bereits zahlreiche Projekte gefördert, um Forschung, Entwicklung und Demonstration zu unterstützen. Etwa das Projekt StABIL, in dem Forschende einen Photovoltaik-Wechselrichter so modifizieren, dass dieser netzbildend arbeiten kann. Belastungstests helfen zu evaluieren, wie eine optimale und kosteneffiziente Dimensionierung aussehen könnte.

Das Projekt VN_2030plus beschäftigt sich gemeinsam mit Netzbetreibern damit, wie ein stromrichter-dominiertes Verteilnetz sicher und stabil betrieben werden kann. Hemmnisse des flächendeckenden Einsatzes sollen identifiziert und Lösungen entwickelt werden.

Das Projekt OptiTransient untersucht mittels Simulations- und Messverfahren das Verhalten von stromrichterbasierten Betriebsmitteln in der transienten Phase – also unmittelbar nach dem Auftreten eines Fehlers – zum Beispiel im Hinblick auf Überspannungen und Winkelsprünge. Ziel ist es, ein geeignetes netzbildendes Regelungsverfahren auszuwählen und die Anforderungen daran zu optimieren und validieren.

Das Forschungsvorhaben SysStab2030 will die Einführung der erforderlichen Systemdienstleistungen durch Erzeugungsanlagen und Verbraucher zur Erhaltung der Systemstabilität beschleunigen und bereits während der Projektlaufzeit einen Branchenkonsens anstreben. Dazu werden zunächst die Bedarfe und Herausforderungen des Stromnetzes 2030 identifiziert und technische Potenziale und Hindernisse der Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen analysiert.

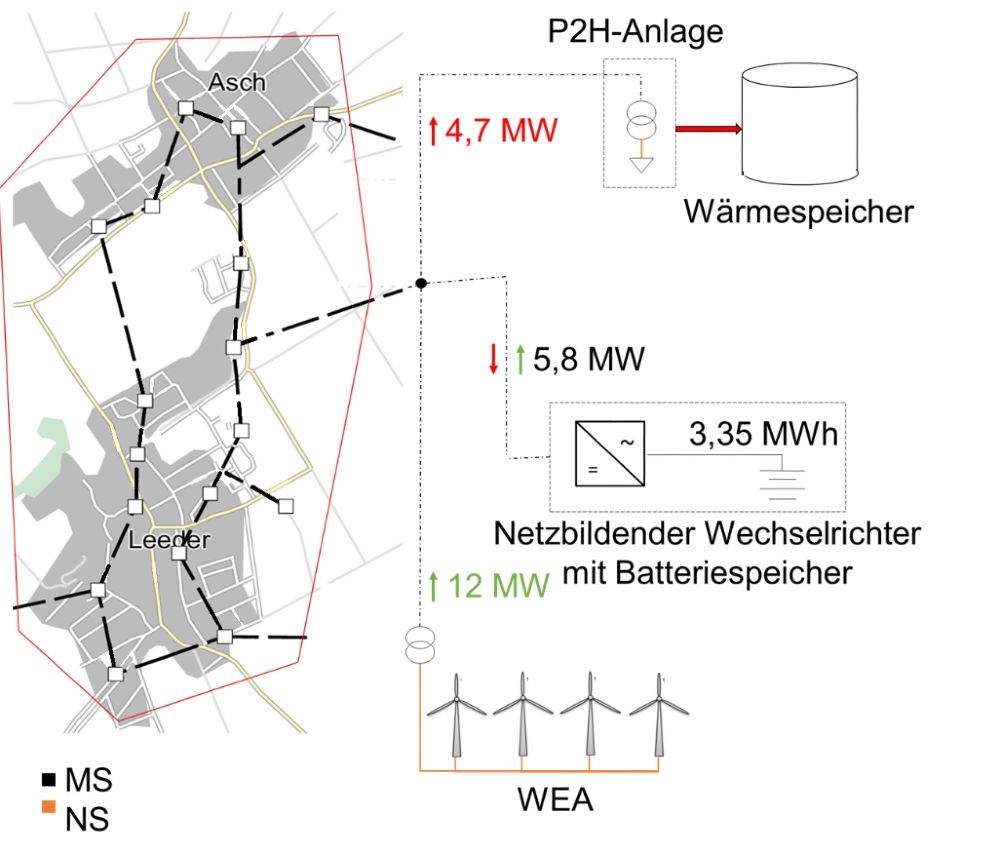

GFI-Pilot verfolgt das Ziel, dezentrale, mit netzbildenden Stromrichtern ausgerüstete Batteriespeichersysteme im Verteilnetz zu testen. Die Erprobung erfolgt in allen Spannungsebenen des Verteilungsnetzes und berücksichtigt sowohl Normal- und Inselbetrieb als auch den Netzwiederaufbau.

Eine ausführliche Darstellung weiterer Projekte finden Sie in den blauen Boxen.

Ein eng mit Meilensteinen der Roadmap Systemstabilität verknüpftes Sprinterziel der Mission ist darauf gerichtet, innerhalb von fünf Jahren bis 2028 den stabilen Betrieb stromrichterdominierter Teilnetze zu demonstrieren. Auch Cybersicherheit und Resilienz sollen Berücksichtigung finden. Die gewonnenen Erkenntnisse können direkt in Prozesse von Normung und Regulierung, aber auch in neue Projekte fließen – es entsteht ein kontinuierlicher Innovationskreislauf im Geiste eines lernenden Forschungsprogramms.

Netzbildende Wechselrichter sind unverzichtbar für ein stabiles auf erneuerbaren Energien basierendes Stromnetz. Ihre Entwicklung, Erprobung und Einführung müssen zügig vorankommen. Nur so bleibt die Stromversorgung sicher, resilient und zukunftsfähig – und Deutschland in diesem Bereich technologisch vorn. (uj)