© Fraunhofer ISE

© Fraunhofer ISE

Wärmepumpe im Altbau – eine lohnende Investition?

Viele Eigentümerinnen und Eigentümer älterer Häuser fragen sich, ob sich ihre Heizkosten durch den Einbau einer Wärmepumpe deutlich reduzieren lassen. Ein Forschungsprojekt des Fraunhofer ISE liefert nun Antworten.

Angesichts der Ungewissheit, wie sich die Öl- und Gaspreise entwickeln, treibt viele Hauseigentümerinnen und -eigentümer derzeit die Sorge vor steigenden Heizkosten um. Eine Möglichkeit, die Energieeffizienz zu verbessern und damit auch die Heizkosten zu senken, ist der Einbau einer modernen Heizungsanlage. Dies gilt insbesondere für Gebäude, die vor der Jahrtausendwende errichtet und seither nicht oder nur teilweise energetisch saniert wurden. Doch in Anbetracht der hohen Kosten, die damit verbunden sind, ist die Verunsicherung oft groß. So fragen sich viele, was der Umstieg etwa auf eine Wärmepumpe in puncto Energieeffizienz wirklich bringt und ob Wärmepumpen für ältere Häuser überhaupt geeignet sind.

Vor diesem Hintergrund hat ein Forschungsteam des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE untersucht, wie effizient und klimafreundlich Wärmepumpen in Bestandsgebäuden arbeiten. In dem Projekt „Wärmepumpen-Qualitätssicherung im Bestand“, an dem neben dem Fraunhofer ISE zwei Energieversorger und neun Wärmepumpenhersteller beteiligt waren, nahmen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vier Jahre lang unter realen Bedingungen detaillierte Messungen an 77 Wärmepumpen in Ein- bis Dreifamilienhäusern vor.

Nun liegt die Studie vor. Und die Ergebnisse zeigen „eindeutig, dass Wärmepumpen auch in älteren Gebäuden effizient betrieben werden können und dass sie klimaschonend heizen, ohne dass die Gebäude auf Neubaustandard saniert werden müssen“, so Danny Günther, Teamleiter „Wärmepumpen und Transformation Gebäudebestand“ am Fraunhofer ISE.

Effizienz von Wärmepumpen ist unabhängig vom Baujahr des Gebäudes

So hat sich der Untersuchung zufolge die Effizienz der Wärmepumpen im Vergleich zum vorhergehenden Projekt „WPsmart im Bestand“, das im Jahr 2019 abgeschlossen wurde, verbessert. Luft/Wasser-Wärmepumpen erreichen nun im Durchschnitt eine Jahresarbeitszahl (JAZ) von 3,4. Sie erzeugen also aus einer Einheit Strom 3,4 Einheiten Wärme. Im Projekt zuvor lag der Schnitt noch bei 3,1.

Eine gute Nachricht für die Eigentümerinnen und Eigentümer von Altbauten: Eine Korrelation zwischen Baujahr der Gebäude und Effizienz der Wärmepumpen haben die Forschenden nicht festgestellt. In anderen Worten: Wärmepumpen können in Bestandsgebäuden je nach Sanierungsgrad und Wärmeverteilsystem ähnlich effizient arbeiten wie in älteren Neubauten.

Zudem hat die Untersuchung gezeigt, dass Heizkörper, die in älteren Gebäuden Standard sind, im Mittel mit ähnlich niedrigen Temperaturen betrieben werden können wie Flächenheizungen – zumindest, sofern sie ausreichend groß sind. Bei den untersuchten Anlagen jedenfalls spielten die Energieverbräuche der Elektroheizstäbe, die bei besonders kalten Temperaturen die Wärmepumpe unterstützen, eine untergeordnete Rolle. So übernahmen sie bei den Luft/Wasser-Wärmepumpen lediglich 1,3 Prozent der elektrischen Arbeit, bei den Erdreichwärmepumpen lag der Anteil bei nahezu null Prozent. Die Aussagekraft dieser niedrigen Werte relativiert sich allerdings etwas, da die Temperaturen im Untersuchungszeitraum vergleichsweise milde waren.

Klimafreundlichkeit von Wärmepumpen wird präziser erfasst als bislang

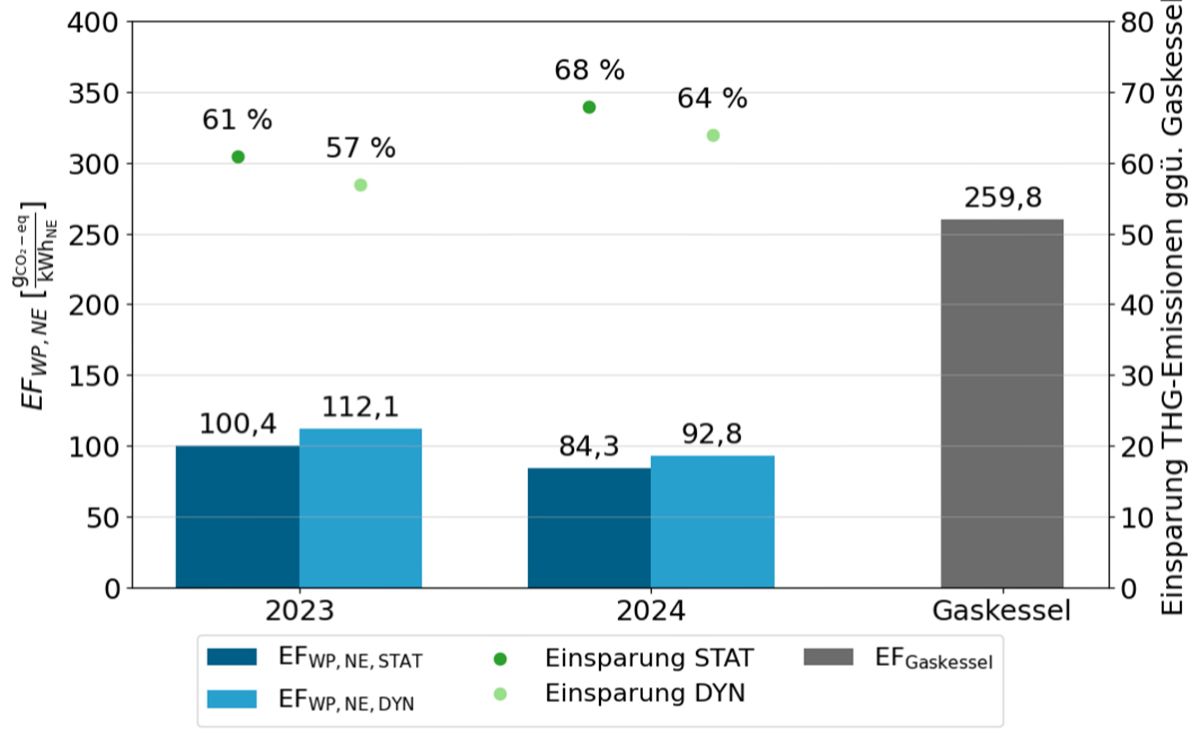

Die effiziente Arbeitsweise der Wärmepumpen hat zur Folge, dass sie im Vergleich zu Erdgasheizungen deutlich klimafreundlicher sind. Zieht man den deutschen Strommix des vergangenen Jahres heran, kommt der untersuchte Wärmepumpenpool auf eine errechnete CO₂-Vermeidung von 68 Prozent gegenüber Gasheizungen. Diese auf Jahreswerten beruhende Bilanzierung berücksichtigt jedoch nicht die unterjährige bzw. untertägige Varianz der Wärmepumpeneffizienz sowie die Beiträge einzelner Kraftwerkstypen zur Stromproduktion.

© Fraunhofer ISE

© Fraunhofer ISE

Die Studie hat daher nun erstmals auch die viertelstündlich berechneten Emissionswerte im deutschen Strommix berücksichtigt. Dadurch konnte die Klimafreundlichkeit der Wärmepumpen präziser als bislang bewertet werden. Das Ergebnis dieser neuen dynamischen Bilanzierung: Im Jahr 2024 lag der CO₂-Ausstoß der untersuchten Wärmepumpen im Schnitt um 64 Prozent niedriger als bei Gasheizungen – das sind vier Prozentpunkte weniger als bei der statischen Methode. Das heißt: Die Einsparung im Vergleich zu Gasheizungen fällt zwar etwas niedriger aus als bislang angenommen, ist aber immer noch sehr hoch.

Optimierungspotenzial vorhanden

Das Forschungsteam machte laut Günther aber auch Optimierungspotenzial aus. Auf Basis der detaillierten Messdatenanalyse lasse sich nachvollziehen, welche Planungs- oder Installationsfehler besonders häufig auftreten und wo sich ineffizientes Betriebsverhalten zeigt, so der Projektleiter.

So waren viele Wärmepumpen auf den Verbrauch bezogen überdimensioniert. Auch die Schalthäufigkeiten lagen bei einigen Anlagen im sehr hohen Bereich. Zudem war ein Teil der untersuchten Wärmepumpen mit Kombispeichern nicht in der Lage, die Temperaturniveaus für Raumheizung und Trinkwassererwärmung zuverlässig zu trennen – mit der Folge, dass Wärme teils auf dem Temperaturlevel von Warmwasser bereitgestellt wurde, ohne dass dies nötig gewesen wäre.

Basierend auf der Analyse der Messdaten hat das Forschungsteam daher im Abschlussbericht eine Matrix erstellt, die für die drei Phasen Planung, Installation sowie Inbetriebnahme mögliche Qualitätsdefizite dokumentiert – und aufzeigt, wie sie zu beheben sind. (na)