© stockpics – stock.adobe.com

© stockpics – stock.adobe.com

Klimafreundliche Bestattung

Wie deutsche Krematorien jährlich über 100.000 Tonnen CO₂ einsparen könnten

Feuerbestattungen verursachen in Deutschland jährlich bis zu 250.000 Tonnen CO₂. Die Forschenden im Projket HHydroKrem setzen auf Wasserstoff, Strom und Wärmerückgewinnung, um den Ausstoß zukünftig deutlich zu senken. Dabei schaffen sie einen Spagat zwischen Wissenschaft und ethischen Standards.

Jährlich versterben in Deutschland rund eine Million Menschen. Insbesondere während der Corona-Pandemie und durch die alternde Bevölkerungsstruktur Deutschlands ist diese Zahl stark angestiegen. Etwa 80 Prozent der Verstorbenen entscheiden sich für eine Feuerbestattung.

Für den Prozess ist viel Wärme erforderlich. Wie auch bei anderen industriellen Verfahren wird diese meist über fossiles Gas oder Öl erzeugt. Die Umstellung auf klimafreundliche Brennstoffe liegt für große Industrien – etwa in der Stahl- und Keramikproduktion – nahe. Weniger oft stehen dagegen kleine Branchen im Fokus, die im Vergleich einen viel geringeren CO₂-Ausstoß aufweisen. Jedoch ist auch dort großes Einsparpotenzial zu finden. Das Bestattungswesen zählt in diese Reihe und wird womöglich auch nicht direkt mit Energieforschung in Verbindung gebracht, weil es einen sehr persönlichen Lebensbereich betrifft.

Feuerbestattung und CO2-Fußabdruck: Erdgas sorgt für Emissionen

Deutschlandweit übernehmen 160 Krematorien die verantwortungs- und pietätvolle Aufgabe der Feuerbestattung. Zusammen emittieren sie dabei bis zu 250.000 Tonnen CO₂ pro Jahr. Im Einäscherungsprozess wird der Leichnam in einem Holzsarg bei Temperaturen von 800 bis über 1000 Grad Celsius verbrannt und die Asche in einer Urne aufgefangen. Die Mindesttemperatur von über 850 Grad Celsius in der Nachverbrennungskammer ist in der 27. Bundes-Immissionsschutzverordnung festgelegt und sorgt für einen besonders hohen Energiebedarf – der bisher fast ausschließlich mit Erdgas gedeckt wird.

Krematoriumsanlage mit hybrider Beheizung: Wasserstoff und elektrische Energie anstelle von Erdgas nutzen

Das Team aus dem Forschungsprojekt HHydroKrem will das ändern und arbeitet an einem innovativen Ofenkonzept. Da reine Elektroöfen die hohen Temperaturen aktuell nicht langzeitstabil bereitstellen können, setzen die Forschenden auf eine Kombination von Wasserstoff und elektrischer Energie. Der Wasserstoffbrenner ist hierbei für den Anfahrbetrieb und die Abgasnachverbrennung zuständig, während die Elektrobeheizung im kontinuierlichen Betrieb eingesetzt wird. Ein mehrstofffähiger Wasserstoffbrenner soll den Energieträgerwechsel dabei vereinfachen. Das bedeutet, dass der Brenner sowohl mit Wasserstoff als auch mit Erdgas oder einem Gemisch der beiden Gase funktioniert. Zusätzlich wollen die Forschenden den Betrieb durch ein intelligentes Lastmanagement flexibilisieren und so den Energiebedarf weiter senken.

Energieeffizienz im Krematorium: Energieeinsparungen von bis zu 50 Prozent möglich

Die Forschenden in HHydroKrem setzen auf mehrere technische Einzelmaßnahmen, um den Energieverbrauch und die CO₂-Emissionen in Krematorien deutlich zu senken. Basierend auf deutschlandweit durchschnittlich 820.000 Einäscherungen pro Jahr, hat das Team die möglichen Einsparpotenziale berechnet: So könnten allein eine Wärmerückgewinnung und ein intelligentes Lastmanagement jeweils rund 10 bis 20 Prozent der eingesetzten Energie einsparen. Addiert mit allen anderen Maßnahmen aus HHydroKrem lassen sich Energieeinsparungen von 20 bis 50 Prozent erwarten. Insgesamt könnte die Bestattungsbranche so deutschlandweit bis zu 305 Gigawattstunden weniger Energie benötigen. Bezogen auf die CO₂-Emissionen sind dies Einsparungen von 76 bis 93 Prozent pro Krematorium – Deutschlandweit also bis zu 118.000 Tonnen CO₂ pro Jahr.

Krematorium der Zukunft: Einzelmaßnahmen zahlen auf klimafreundliche Bestattung ein

Das Projekt HHydroKrem wird im 8. Energieforschungsprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) gefördert. Die verschiedenen Einzelmaßnahmen zahlen dabei in die Mission Wasserstoff 2030 und die Mission Strom 2045 ein. Die Forschenden haben sich dafür konkrete Aufgaben und Ziele gesetzt:

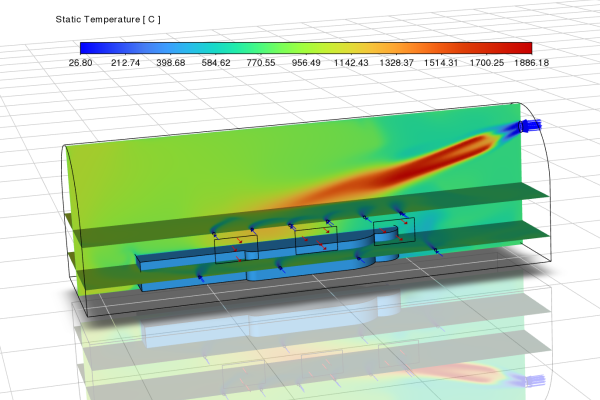

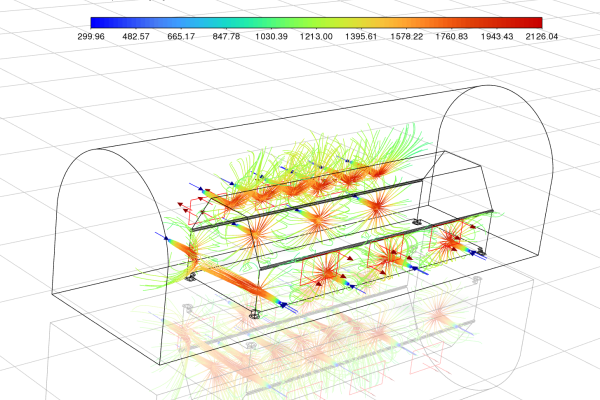

- So analysieren und optimieren sie bei der Brennerentwicklung unter anderem die Brenngaseindüsung, die Flammenlänge und die Wärmeauskopplung in beiden Gas-Betriebsmodi (Erdgas und Wasserstoff).

- Weiterhin untersuchen sie die Schädigung des Feuerfestmaterials und identifizieren langlebige und energiesparende Materialien.

- Bei der elektrischen Beheizung legen sie den Fokus auf ein korrosionsarmes und wartungsarmes System und führen dafür zunächst Schadensanalysen an bestehenden Anlagen durch, um anschließend ein entsprechendes Demonstrator-Konzept entwickeln zu können.

- In der Brennkammer wollen die Forschenden einen minimalen Energiebedarf bei den vorgeschriebenen Temperaturen und Verweilzeiten erzielen. Dafür setzen sie bei der Ofenkonstruktion neben einer langlebigen elektrischen Beheizung auf ein optimiertes Anfahrverhalten des Ofens.

- Beim intelligenten Lastmanagement streben sie an, dass die Elektro- und Brennstoffbeheizung entsprechend der Netzdienlichkeit und Anlageneffizienz weitestgehend automatisch umschalten kann. So sollen sich die Öfen abhängig von der jeweiligen Anlagenauslastung und der Gesamtauslastungssituation am Standort nutzen lassen.

Methodisch setzen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Projekt HHydroKrem dabei sowohl auf Simulationen als auch Modellsysteme und Demonstratoren, die sie anschließend unter realen Betriebsbedingungen testen.

Auch wenn sich Prozessbedingungen bei der Einäscherung in HHydroKrem ändern und die Feuerbestattung damit klimafreundlicher wird, ist klar: Die ethischen Standards und der pietätvolle Umgang mit den Verstorbenen stehen an erster Stelle und bleiben auch für die Forschenden immer im Blick. (ln)