links und Mitte: © KIT, Stefan Fink | rechts: © TH Köln, André Schmid

links und Mitte: © KIT, Stefan Fink | rechts: © TH Köln, André Schmid

Stromwende in der Stadt

Netzausbau ohne Baustellen: Supraleiter nutzen bestehende Infrastruktur

Carsten Räch und Prof. Christof Humpert Mission Stromwende 2045

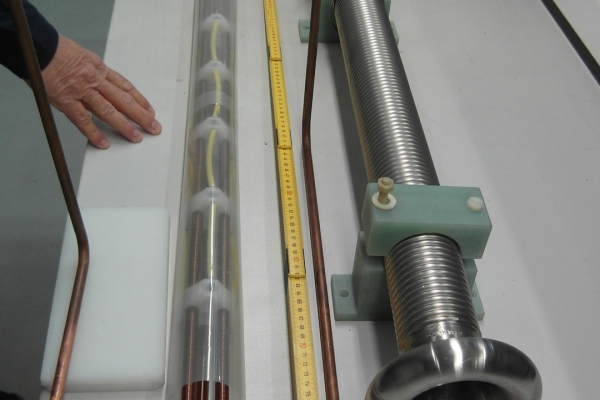

Im Forschungsprojekt HighAmp arbeitet ein Team daran, hocheffiziente supraleitende Kabel so kompakt zu konstruieren, dass sie in die bereits vorhandenen Kabelrohre passen. Für städtische Stromnetze heißt das: mehr Effizienz, weniger Platzbedarf, kaum Baumaßnahmen.

In urbanen Räumen wächst der Energiebedarf stetig: Elektromobilität, Wärmepumpen, digitale Infrastrukturen und Klimaanlagen sorgen für einen steigenden Stromverbrauch. Gleichzeitig stoßen konventionelle Kabelsysteme an räumliche Grenzen – die Erweiterung des Netzes durch zusätzliche Trassen ist schwer umsetzbar.

Hier setzt HighAmp an: Statt neue Leitungen zu verlegen, könnten bestehende Infrastrukturen genutzt und durch Hochtemperatursupraleiter-Kabel, kurz HTSL-Kabel, mit deutlich höherer Übertragungskapazität ersetzt werden. Die Forschenden arbeiten daher an der Entwicklung eines 20-Kilovolt-Kabels mit besonders geringem Durchmesser und wollen anschließend noch die Hochskalierbarkeit auf 110 Kilovolt (kV) demonstrieren. An welchen Herausforderungen die Forschenden arbeiten, welche Rolle Hochtemperatursupraleiter in der urbanen Stromwende einnehmen und warum die Zusammenarbeit von Herstellern, Wissenschaft, Netzbetreibern und Stadtwerken sowie geeignete Fördermaßnahmen dabei so wichtig sind, beantworten Carsten Räch von Vision Electric Super Conductors und Professor Christof Humpert vom Institut für Elektrische Energietechnik der Technischen Hochschule Köln.

Welche Rolle spielt die Hochtemperatursupraleitung (HTS) für die Stromwende und woran muss noch gearbeitet werden?

Räch: Supraleiter könnten für die Stromwende, vor allem was den Netzausbau betrifft, einen wichtigen Stützpfeiler bilden. Im Moment tun sie es noch nicht, dafür gibt es zu wenig Projekte in der Praxis. Es ist eine neue Technologie und dementsprechend gibt es noch keine langjährige Erfahrung. Das erste große Projekt war AmpaCity in Essen. Das hat gezeigt, dass ein supraleitendes Kabel jahrelang zuverlässig betrieben werden kann. Es gab keinen Ausfall bei der Übertragung oder auch keinen Ausfall der Kältetechnik. Wir müssen jetzt weitere Projekte in der Praxis realisieren. HighAmp könnte an der Stelle eine Vorreiterrolle einnehmen, wenn es möglich ist, ein Kabel zu entwickeln, das gerade die Problematik des Netzausbaus in der Innenstadt bewältigen kann. Ähnlich ist das auch mit SuperLink in München, nur eine Hausnummer größer. Das sind Projekte aus der Industrie, die zeigen: hier gibt es noch ein weiteres Mittel, um Strom in die Stadt zu bringen.

Humpert: Der Supraleiter beziehungsweise das supraleitende Kabel ist – für die etwas nähere bis mittlere Zukunft – insbesondere für den Einsatz in Ballungszentren sehr interessant. Eine Herausforderung ist hierbei allerdings die Kühltechnik. Im Prinzip müssen wir das System kompakter machen, die thermischen Verluste reduzieren und die Kühlung so optimieren, dass dafür weniger Kühlstationen gebraucht werden beziehungsweise die Länge zwischen den Kühlstationen weiter erhöht werden kann.

Was macht die HTSL-Kabel insbesondere für das Stromsystem in der Stadt interessant?

Räch: Primär hat man in der Stadt – vor allem in Großstädten – das Problem, dass immer mehr Energie benötigt wird, zum Beispiel durch die Elektromobilität. Es ist aber nicht unbedingt möglich, mehr konventionelle Kabeltechnik im Boden zu verlegen und in die Stadt reinzuführen. Das würde einen enormen Aufwand bedeuten, zum Beispiel durch Erdbauarbeiten. Der Verteilnetzbetreiber in der Stadt muss trotzdem dafür sorgen, dass er sein Netz modernisiert. Und genau das könnte jetzt durch Supraleiter gelöst werden, ohne zusätzliche Erdarbeiten, ohne eine Störung der Bevölkerung. Man nutzt die vorhandene Infrastruktur, zieht ein supraleitendes Kabel ein und erhöht damit die Übertragungskapazität des Systems um den Faktor zwei bis drei.

Welche Entwicklungsarbeiten gehen Sie im Forschungsprojekt HighAmp konkret an?

Humpert: Die Netzbetreiber hätten am liebsten ein supraleitendes Kabel, das möglichst in die vorhandenen Rohrleitungen passt. Das ist sehr herausfordernd, weil zum Beispiel ausgerechnet in Köln die kleinsten Rohre liegen. In HighAmp beschäftigen wir uns daher mit der Entwicklung eines sehr kompakten Kabel-Designs in der 20-kV-Ebene. Wir schauen uns dabei auch an, wie man das Design, das im Moment für die Mittelspannung [Anm. d. Red.: Bereich von 1 bis 52 kV] entwickelt wird, später auf die 110-kV Ebene heben könnte. An der TH Köln können wir im Hochspannungs-Labor hierfür Hochspannungstests durchführen. Wir arbeiten an einer Modell-Anordnung und untersuchen, bis zu welcher Grenze diese Anordnung die Spannung hält. Das heißt: Welchen Abstand und welchen Durchmesser haben die Leiter, um eine gewisse Spannungsfestigkeit zu besitzen? Mit welchem zusätzlichem Isoliermaterial kann man diese umgeben und wie sieht die Stützer-Geometrie aus? Das soll dann in einem möglichst kompakten Design münden und wird als Demonstrator-Kabel in einem unter Druck stehenden Kryostaten getestet.

Welche Gründe gibt es für eine spätere Hochskalierung und den Einsatz von Supraleitern auf der 110-kV-Ebene?

Humpert: In kleineren oder mittleren Städten verteilt die Mittelspannung die Energie. In großen Städten, also etwa in Köln, München und einigen anderen Großstädten, übernehmen das 110-kV-Kabelnetze. Dort wurden ab den 60er Jahren sogenannte Gas-Außendruck-Kabel eingesetzt. Wenn diese jetzt durch aktuelle VPE-Kabel – also Kunststoff-Kabel – ersetzt werden, dann erfolgt dadurch keine oder nur eine geringe Leistungssteigerung. Diese brauchen wir allerdings, weil der Energiebedarf der Städte stark steigen wird. Neue Trassen in den Städten zu bauen ist aber fast unmöglich, daher bietet ein supraleitendes Kabel einen großen Vorteil.

Wo sehen Sie aktuell noch weiteren Forschungs- und Entwicklungsbedarf, um die Hochtemperatursupraleitung und deren Integration im Energiesystem weiter zu erproben und zu validieren?

Humpert: Aus unserer Perspektive ist es zunächst das Ziel, das System noch kompakter zu gestalten und das Design zu verbessern, um die Kosten zu reduzieren. Der andere Aspekt ist, die Kühlung und den Kabelkryostaten zu optimieren, um die benötigte Kühlleistung insgesamt zu reduzieren. Hierbei ist auch das Thema End-Verschluss zu betrachten. An dieser Stelle muss der Übergang hochspannungs- und gleichzeitig auch kälte-technisch gelöst werden – zwischen minus 200 Grad Celsius und der Umgebungstemperatur, was nicht einfach ist.

Wie wichtig ist an dieser Stelle die Unterstützung durch Förderprogramme und der Zusammenschluss verschiedener Akteure in Forschungs- und Entwicklungsprojekten?

Humpert: Als Fachhochschule haben wir für Forschungszwecke eigentlich kein eigenes Budget. Alles, was wir an Forschung machen, muss durch Förderprojekte oder durch direkte Förderung aus der Industrie finanziert werden. Auch andere Institute sind über solche Forschungsprojekte finanziert. Das heißt also, die Förderprogramme erhalten die Forschung am Leben – auch im Supraleiter-Bereich. Durch diese Forschungsprojekte baut sich die Verbindung zwischen den verschiedenen Akteuren weiter auf.

Räch: Im Moment haben wir noch ein typisches Henne-Ei-Problem. Es gibt einige Hersteller für supraleitende Bänder, allerdings haben die eine beschränkte Kapazität und dementsprechend ist die Supraleitertechnik teuer. Wenn man diese Kapazität erhöhen kann, zum Beispiel durch mehr Projekte, sodass der Hersteller seine Produktionsstraßen verdoppeln oder verdreifachen kann, dann geht der Preis runter. Durch die Förderung haben der Projektleiter und der Hersteller quasi die Sicherheit, die sie brauchen, um solche Großprojekte in Angriff zu nehmen.

Wenn es um die Umsetzung weiterer Projekte und den zukünftigen Praxistransfer von Supraleitern geht, welche Aufgabe sehen Sie da insbesondere bei den Hochschulen?

Humpert: Wir haben in Deutschland insgesamt zu wenig Studierende, die sich für Elektrotechnik oder allgemein für technische beziehungsweise naturwissenschaftliche Studiengänge entscheiden. Wir müssen viel mehr junge Menschen dafür motivieren – etwa mit innovativen Themen. Da wäre die Supraleitung eine Möglichkeit, schon im Vorfeld Werbung zu machen. An der TH Köln habe ich solche Themen auch in die Vorlesung eingebaut, aber da sind schon die Studierenden vor Ort, die sowieso an dem Thema interessiert und motiviert sind.

Räch: Genau, man findet inzwischen an immer mehr Hochschulen Kurse über Supraleiter-Technik. Das ist sicherlich wichtig, um den Nachwuchs zu generieren, der sich in den nächsten paar Jahrzehnten damit beschäftigt. Wichtig sind auch ingenieurstechnische Werkzeuge wie Computer-Programme/-Modelle, die in der Lage sind, Supraleiter tatsächlich zu berechnen für eine theoretische Auslegung bis hin zu Demonstrationsobjekt, mit dem man noch Messungen machen kann. Wenn all das schon an den Universitäten eingeführt wird, würde es das für die Firmen später extrem vereinfachen. Dann kommen Absolventinnen und Absolventen, die zum einen die Thematik können und zum anderen die richtigen Werkzeuge kennen, um sie auch direkt in der Industrie einzusetzen.

Wir haben HTSL und die technische Entwicklung in Bezug auf die Stromwende und die Rolle des Know-Hows beziehungsweise fachlichen Nachwuchs angesprochen, welche Aspekte sind denn hinsichtlich des Transfers in die Praxis noch zu beachten?

Räch: Nach außen hin ist die Supraleitung bei der Bevölkerung noch ein bisschen Science-Fiction, weil es zu wenig Projekte gibt, mit denen man in Kontakt kommt. Man müsste mehr Aufklärungsarbeit betreiben, damit sie als normaler Technikzweig betrachtet werden kann. Das ist wichtig für jemanden, der nicht aus dem Bereich kommt und vor allem auch für die Industrie, damit diese die Supraleitertechnik nicht als irgendeinen Exoten sieht, sondern als ernsthafte Alternative.

Das Interview führte Leona Niemeyer, Wissenschaftsjournalistin beim Projektträger Jülich, Forschungszentrum Jülich GmbH.