© Fraunhofer IWES - Katharina Fischer

© Fraunhofer IWES - Katharina Fischer

Windenergie

Zuverlässige Frequenzumrichter für Windenergieanlagen

Feuchtes Wetter ist ein Risikofaktor für Frequenzumrichter. Analysen von Felddaten zeigen ausgeprägte saisonale Ausfälle der elektronischen Geräte – erhebliche Reparaturkosten und Ertragsausfälle der betroffenen Anlagen sind die Folge. Künftig soll ein neues Messsystem dazu beitragen, Wartungsintervalle anzupassen und Ausfallzeiten zu minimieren.

Frequenzumrichter sind unverzichtbare Bestandteile drehzahlvariabler Windenergieanlagen. Sie passen die gewonnene Energie an die Netzfrequenz des Stromnetzes an. Momentan zählen sie zu den am häufigsten ausfallenden Komponenten. Pro Jahr tritt durchschnittlich auf jeder zweiten Windenergieanlage ein reparaturbedürftiger Schaden am Umrichtersystem auf. So entstehen erhebliche Reparaturkosten und – gerade offshore – deutliche Ertragsausfälle. Allerdings lassen sich zuverlässige Umrichter nur entwickeln, wenn die Ausfallursachen und -mechanismen geklärt sind. Hier setzt das Forschungsvorhaben ReCoWind an, kurz für „Reliable Power Converters for Wind Turbines“. Ein Projektkonsortium aus Betreibern und Herstellern von Windenergieanlagen, Halbleitern und Umrichtern untersuchen gemeinsam mit Forschungseinrichtungen die Ursachen für defekte Umrichter, um verbesserte Testverfahren und auch robustere Designs zu entwickeln.

Temperatur und Feuchtigkeit schwanken innerhalb der Schränke der Umrichter

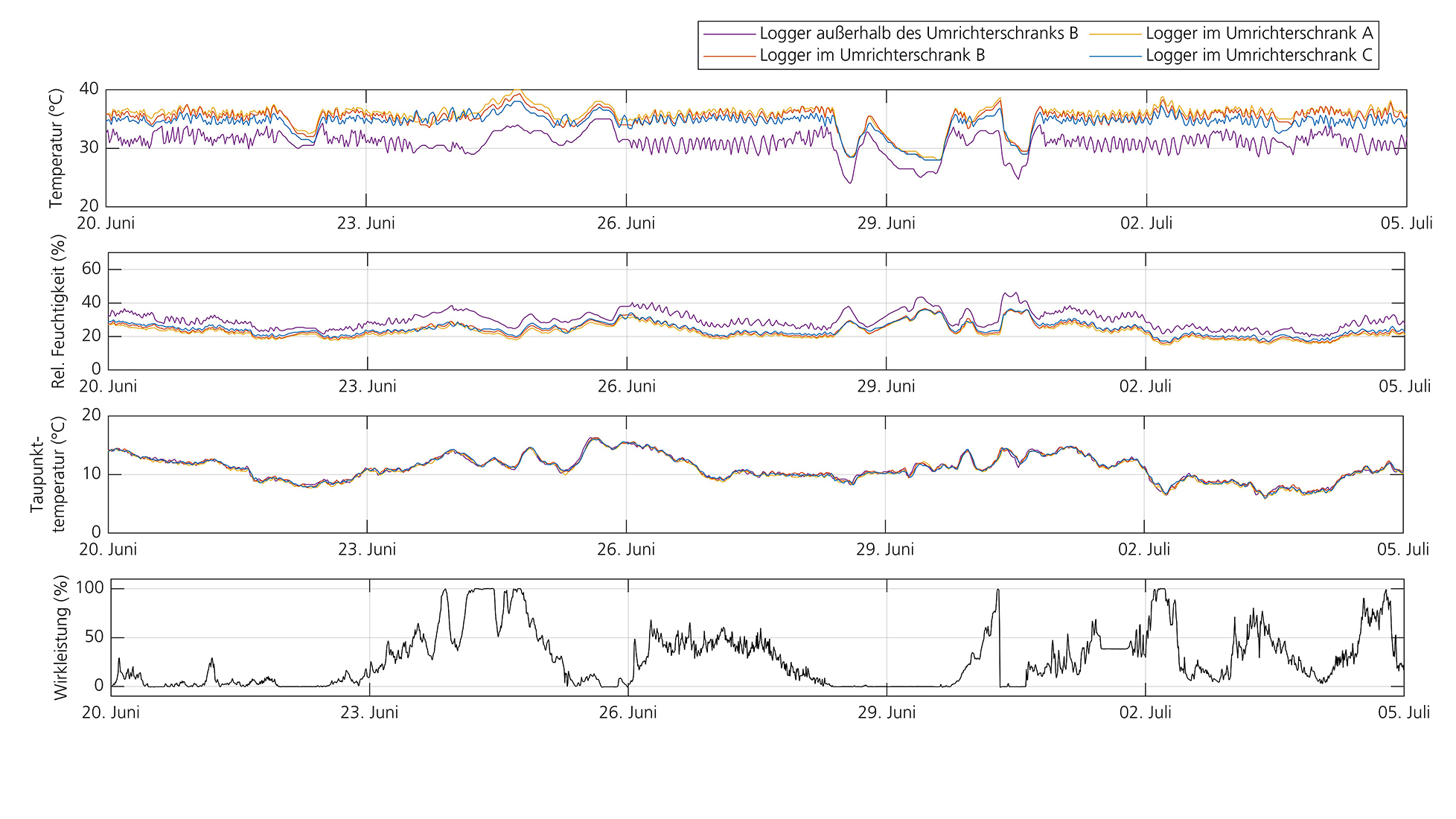

Hierzu haben die Wissenschaftsteams Felddaten unterschiedlichster Windenergieanlagen aus aller Welt ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen ein ausgeprägtes saisonales Ausfallmuster. Das weist auf klimatische Umwelteinflüsse hin, insbesondere auf den Stressfaktor Feuchtigkeit. Doch welchen Feuchte- und Temperaturverhältnissen sind Umrichter im Inneren von Windenergieanlagen ausgesetzt? Die Ergebnisse umfassender Feldmesskampagnen haben ergeben, dass die Klimaverhältnisse auch innerhalb der Schränke, in denen sich die Umrichter befinden, im jahreszeitlichen Verlauf erheblich schwanken. Temperatur und relative Feuchtigkeit sind dabei abhängig vom Standort der Anlagen, von Design und Betrieb, aber auch vom Kühlprinzip der Umrichter. So treten zwischen Windenergieanlagen verschiedener Typen, aber auch zwischen Anlagen gleichen Typs mit Umrichtern verschiedener Hersteller erhebliche Unterschiede auf.

Die Ergebnisse haben erstmalig erlaubt, den belastenden Einfluss des Klimas zu charakterisieren. Die neuen Erkenntnisse bilden die Grundlage, um sowohl Testverfahren für die Qualifizierung von Umrichtersystemen und -komponenten zu verbessern als auch beispielsweise ein robusteres Design zu entwickeln.

Schäden frühzeitig erkennen und Ausfallzeiten minimieren

Mithilfe von Condition-Monitoring-Systemen können Wartungsarbeiten besser geplant und Ausfallzeiten minimiert werden. Die Systeme müssen auf die im Feld vorherrschenden Ausfallmechanismen ausgerichtet werden. Daher haben die Forschenden Messkonzepte und eine Messschaltung entwickelt, welche feuchteinduzierte Schäden an Umrichtern frühzeitig erkennen.