© Markus – stock.adobe.com

© Markus – stock.adobe.com

Wasserstoff

Zwischen Prognose und Praxis: Wie sich Wasserstoffpreise zusammensetzen

Dr. Simon Pichlmaier Mission Transfer, Mission Wasserstoff 2030

Grüner Wasserstoff ist ein Element der Energiewende – doch seine tatsächlichen Kosten würden oft zu optimistisch eingeschätzt, wie ein aktuelles Diskussionspapier zeigt. Im Gespräch erläutert Dr. Simon Pichlmaier, wie realistische Kalkulationen entstehen und warum sie entscheidend für den Markthochlauf sind.

Herr Pichlmaier, Sie leiten seit rund vier Jahren das Projekt Trans4ReaL und untersuchen die Erkenntnisse aus den Reallabor-Projekten zu Wasserstoff und Sektorkopplung. Was war der Auslöser, jetzt eine Veröffentlichung zu den Kosten von grünem Wasserstoff zu erstellen?

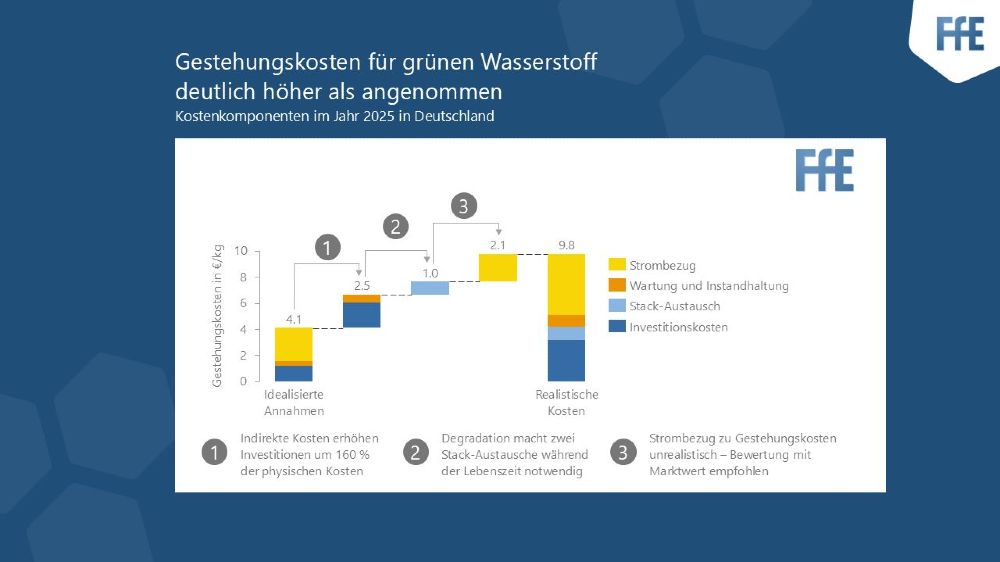

Pichlmaier: Wir hatten Anfang des Jahres im Rahmen des Transferforschungsprojektes ein Webinar mit rund 600 Teilnehmenden veranstaltet. Dabei ging es um Privilegierungen von Elektrolyseuren, also ein ganz anderes Thema. Im Nachgang hatten uns aber sehr viele E-Mails von Projektentwicklern erreicht. Darin stand, dass sie Wasserstoff zu den in einigen Studien prognostizierten Kosten von 4,50 Euro bis zum Jahr 2030 nicht herstellen könnten. Ihre Kosten lägen mindestens doppelt so hoch.

Wir haben uns daher gefragt, wie es zu solchen Unterschieden zwischen den Kostenprognosen aus vielen, qualitativ guten Studien und den Preiserwartungen der Akteure aus der Praxis kommen kann. Zudem wollten wir einen Vorschlag für eine Methodik liefern, mit der Wasserstoffgestehungskosten realitätsnah abgeschätzt werden können.

Wie sind Sie dabei vorgegangen?

Wir haben qualitative Interviews mit Fachleuten geführt, die aktuell Wasserstoffprojekte umsetzen, also zum Beispiel einen Elektrolyseur bauen oder betreiben und Wasserstoff verkaufen möchten. Auf dieser Basis und anhand einer Literaturrecherche haben wir unsere Berechnungen durchgeführt, die wir im aktuellen Diskussionspapier erläutern.

Darin kommen Sie unter anderem zum Schluss, dass die Investitionskosten für Elektrolyseure bisher unterschätzt wurden. Was genau meinen Sie damit?

Viele Studien fokussieren sich meist auf die physischen Komponenten eines Elektrolyseurs, etwa den Stack, der ein Drittel der Komponentenkosten ausmacht, Transformatoren oder Gleichrichter. Es müssen darüber hinaus aber auch andere Kostenpunkte betrachtet werden.

Wir sprechen hier von indirekten Kosten am Standort, etwa Tiefbauarbeiten, Mess- und Regelungstechnik sowie Wasser- und Stromanschlüsse. Hinzu kommen indirekte Kosten abseits des Standorts. Darunter fallen beispielsweise Ausgaben für das Projektmanagement, Versicherungen sowie die Flächenpacht.

Sie rechnen im Diskussionspapier aus, dass diese indirekten Kosten mehr als anderthalbmal so hoch sind wie die Kosten der physischen Komponenten. Wieso wird dieser Posten bisher häufig außen vorgelassen?

Nach der Veröffentlichung des Diskussionspapiers haben uns dies tatsächlich auch einige Fachleute etwa aus PV- oder Windprojekten gefragt. Aus unserer Sicht liegt es daran, dass Erfahrungswerte noch fehlen. Elektrolyseure sind noch nicht in breiter Fläche vorhanden, sodass man hier nicht auf ausreichend Wissen zurückgreifen kann, um dies entsprechend einzuordnen. Generell sehen wir, dass je früher eine Technologie dran ist, desto mehr unterschätzt man, was noch on top an Kosten anfallen können.

Da unter anderem Lernerfahrungen noch fehlen, schreiben Sie im Papier auch, dass vorhergesagte Kostendegressionen der Investitionskosten der Elektrolyse zu optimistisch sein könnten.

Das betrifft die Komponenten. Während Stacks noch günstiger werden könnten, werden viele andere Komponenten schon seit Jahren gebaut und in Industrieanlagen eingesetzt, wie Gleichrichter oder Anlagen zur Gastrocknung und –reinigung.

In Ihren Berechnungen haben Sie auch Kosten erfasst, die entstehen, wenn das Herzstück eines Elektrolyseurs, der Stack, überholt werden muss.

Das wird auch teilweise von Studien in der Vergangenheit berücksichtigt. Uns war wichtig, die Reinvestitionen mit hineinzunehmen. Denn die Projektentwickler haben uns berichtet, dass sie davon ausgehen, dass sie innerhalb der Lebensdauer der gesamten Anlage den Stack wechseln müssen.

Jetzt haben wir über Investitionskosten gesprochen. Sie benennen einen zweiten Kostentreiber – nämlich die Kosten für den Strombezug. Was sind hier Ihre wesentlichen Erkenntnisse?

Ein wichtiger Punkt ist, dass bei den Stromkosten mindestens die Marktwerte herangezogen werden müssen, die ein Betreiber beim Verkauf des Stroms am Markt erzielen könnte. Die liegen über den Stromgestehungskosten, also den Kosten für die Erzeugung von Strom aus Wind- oder Solaranlage. Realistische Strombezugskosten orientieren sich daher am Marktwertprofil und beinhalten zusätzliche Anforderungen wie Zusätzlichkeit, Zeitgleichheit und geografische Korrelation gemäß EU-Delegated Act.

Ein weiteres Thema, das sich in den Kosten widerspiegelt, ist die Nutzung von günstig verfügbarem Überschussstrom für die Wasserstoffproduktion. Aktuell ist die Verfügbarkeit von Überschussstrom jedoch nicht ausreichend, um eine wirtschaftliche Anzahl von Betriebsstunden im Jahr – typischerweise rund 5000 Volllastunden laut Projektentwicklern – zu ermöglichen.

Berücksichtigt man alle diese Punkte, kommen Sie zu Wasserstoffgestehungskosten von circa 9,80 Euro pro Kilogramm Wasserstoff für 2025, und circa 7,40 Euro für 2040. Was heißt das jetzt für die Wasserstoff-Branche?

Wir haben diese Diskussion angestoßen, um Realität in die Zahlen zu bringen und ein gemeinsames Verständnis über den aktuellen Stand zu erlangen. Die 9,80 Euro sollen Orientierung bieten. Viele Kostenaspekte sind regionsspezifisch oder hängen davon ab, wie die Ausgangslage im Projekt ist. Ob zum Beispiel ein Anschluss ans Netz bereits vorhanden ist.

Es geht nun darum, zu schauen, wie wir Kosten senken können. Der Strombezug hat mit rund 50 Prozent den größten Anteil an den Gesamtkosten, aber wir konnten auch zeigen, dass der Anteil der Investitionskosten an den gesamten Kosten höher ist, als bislang angenommen.

Was sind Stellenschrauben, um den Preis dennoch weiter zu senken?

Es ist zentral, dass günstiger Strom verfügbar und dessen Nutzung regulatorisch zulässig ist. Eine Option wäre daher, die Nutzungsmöglichkeiten von Überschussstrom zu überarbeiten – mit dem Ziel diesen zu nutzen, statt abzuregeln.

Das Interview führte Eva Mühle, Wissenschaftsjournalistin beim Projektträger Jülich, Forschungszentrum Jülich GmbH.