© ForWind – Zentrum für Windenergieforschung

© ForWind – Zentrum für Windenergieforschung

MatchMaking Symposium zur Wind- und Energieforschung

„Wir wollen die Windenergie nachhaltig gestalten“

Prof. Dr. Kerstin Avila, Professorin an der Universität Oldenburg Mission Stromwende 2045

Passgenau, zielorientiert und praxisnah: Auf dem Matchmaking Symposium zur Wind- und Energieforschung hatten Forschungseinrichtungen und Unternehmen Gelegenheit, Projektpartner zu finden und akute Forschungsansätze herauszustellen. Prof. Dr. Kerstin Avila war in Hamburg vonseiten der Universitäten dabei. Warum die Veranstaltung zum richtigen Zeitpunkt kam, erläutert sie im Gespräch.

Frau Avila, was wurde für Sie auf dem Symposium während der Diskussionen deutlich?

Avila: Gerade die OEMs („Original Equipment Manufacturer“, Anm. d. Red.) sind aktuell sehr unter Druck und das führt dazu, dass sie sehr kurzfristig Probleme lösen müssen. Das zu wissen ist einerseits wichtig, um dort Unterstützung zu leisten. Das andere ist, dass wir den Windenergieausbau trotzdem nachhaltig gestalten wollen und auch nachhaltig die Unternehmen stärken wollen. Die Unternehmen selbst können sich das finanziell nicht erlauben, haben aber ein großes Interesse dran. Die wissenschaftlichen Herausforderungen sind sehr groß, so dass es die Unterstützung von öffentlicher Hand für die Forschung unbedingt braucht.

Grundlegend ist es für die Planung neuer Projekte sehr hilfreich, die verschiedenen Sichtweisen kennenzulernen, also auch den jeweiligen Planungshorizont.

Wo sehen Sie aktuell dringlichen Forschungsbedarf?

Durch den Klimawandel wird es vermehrt Wetterextreme geben. Wir haben zunehmend Windenergieanlagen, die in größeren Höhen operieren und über längere Rotorblätter verfügen. Dadurch erfahren sie mehr räumliche Inhomogenitäten des Windes. Die Blätter selbst sind zusätzlich deutlich elastischer. In der Systemtheorie kommen wir damit in Bereiche verstärkter nichtlinearer Wechselwirkungen. Diese zu erfassen, ist Kern zukünftiger Forschungsarbeiten. Dafür müssen wir sehr eng von Seiten der Aerodynamik und der Strukturdynamik zusammenarbeiten.

Was ist aus Ihrer Sicht der Mehrwert der Projektförderung als Instrument? Speziell bezogen auf die Zusammenarbeit von Forschungseinrichtungen und Unternehmen?

Als Universität sind wir angekoppelt an die Grundlagenforschung. Nur durch gemeinsame Projekte mit der Industrie, in denen man einen vertraulichen Rahmen hat, wird uns klar: Wo sind die Probleme bei der Anwendung in der Windenergieindustrie? Wir bekommen einen guten Einblick und können die entsprechenden Modelle weiterentwickeln und anpassen, um Lösungen zu finden. Und das geht nur, wenn man Hand in Hand arbeitet.

Wie wichtig ist für Sie die Wahl des Projektpartners in Forschungsprojekten?

Das ist extrem relevant. Einerseits sollte man Expertisen mit diversen Hintergründen zusammenbringen, um verschiedene Themengebiete abdecken zu können. Andererseits muss es thematisch so eng sein, dass man sich austauschen und voneinander profitieren kann, zum Beispiel zum Thema Datenmodelle. Ein anderer Aspekt: Insbesondere, wenn einer der Projektpartner ein Industrieunternehmen ist, bekommen wir als Universität dadurch Zugang zu sensibleren Daten. Die brauchen wir, um die Forschung angewandt weiterentwickeln zu können. Ganz essenziell ist es zudem, auf der persönlichen Ebene sehr gut zusammenarbeiten zu können.

Was sind Ihre Erfahrungen? Arbeiten Sie oft mit denselben Projektpartnern zusammen oder wechseln Sie häufig bei verschiedenen Projekten?

Ich bin seit zweieinhalb Jahren Professorin, daher kommen bisher immer neue Partner dazu. Wir forschen in einem vom Land Niedersachsen geförderten „Reallabor 70 Offshore Wind“, da arbeiten wir sehr eng mit verschiedenen Partnern zusammen. Im Rahmen dieses Projekts werden Offshore Turbinen betreten und zum Beispiel Sensorinstallationen durchgeführt. So kommen schnell mehrere Partner ins Boot. Darüber hinaus gibt es noch Unternehmen als Akteure, die uns Impulse mitgeben und mit denen wir die Forschungsansätze diskutieren.

Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt?

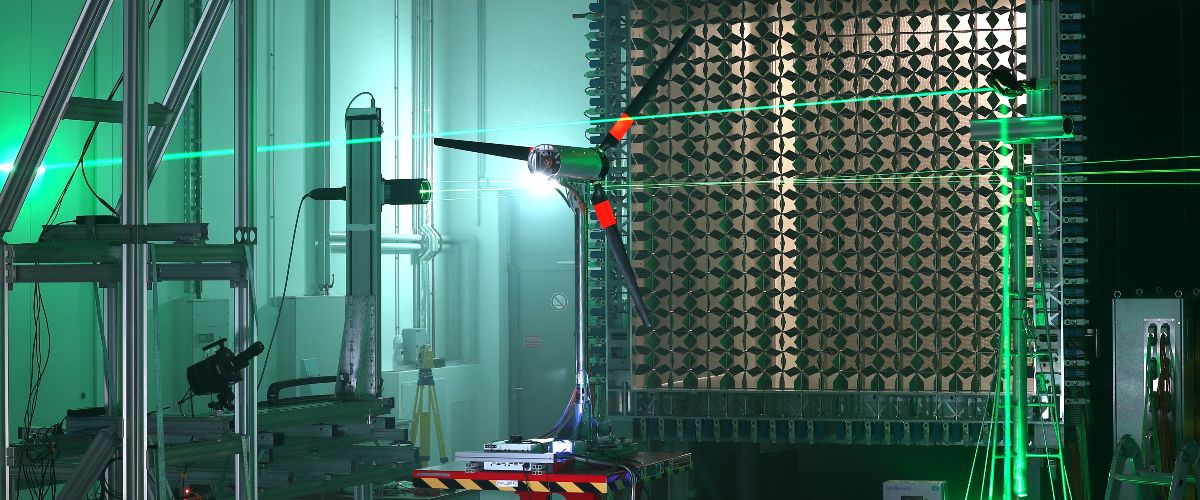

Ein großer Schwerpunkt liegt auf Windfeldern, die wir experimentell untersuchen. Wir verfügen in Oldenburg über einen riesigen Windkanal, in dem wir Turbulenzen erzeugen können. Anhand von Modell-Turbinen sind darin Untersuchungen möglich, die weltweit einzigartig sind. Damit können wir zum Beispiel Simulationstools validieren. Eine neue Richtung, die wir gerade einbringen, ist der Zusammenhang zwischen Strukturdynamik und Windfeldern. Unser Ansatz dabei ist: Die kompletten Windfelder wird man nie vollständig beschreiben können. Man wird sie nie anpassen können an alle Orte, die es gibt. Wir müssen stattdessen die Strukturdynamik verstehen. Daraus können wir ableiten, welche Windfelder zu kritischen Strukturdynamiken und somit zu kritischen Lasten bei der Windenergieanlage führen.

Haben Sie hier auf dem Symposium Unternehmen kennengelernt, mit denen Sie sich gemeinsame Projekte vorstellen könnten?

Ja, wir haben mehrere Unternehmen kennengelernt und mehrere konkrete Ideen ausgetauscht. Daraus werden zukünftige Projekte entstehen.

Das Interview führte Meike Bierther, Wissenschaftsjournalistin beim Projektträger Jülich, Forschungszentrum Jülich GmbH.