© TWL AG

© TWL AG

Dynamische Wärmenetzsimulation

Fernheizkraftwerke: Mit effizienterer Fahrweise CO2 einsparen

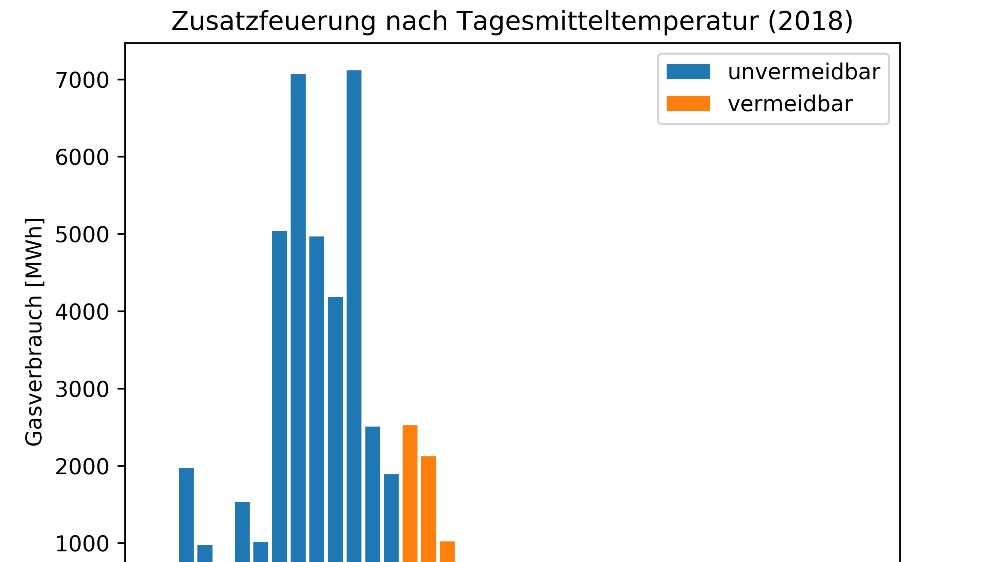

Ein Blick in die Zukunft erleichtert Betreibern von Fernheizkraftwerken (FHKW) die Arbeit. Können sie die Wärmenachfrage und das Verhalten der Wärmenetze exakt vorhersagen, wirkt sich dies positiv auf die Effizienz des Kraftwerks aus. Vor allem im Herbst und Frühjahr können so fossile Zusatzfeuerungen vermieden und CO2 eingespart werden. Um dies zu erreichen, entwickelten und erprobten Forschende eine dynamische Strömungssimulation. Diese verfügt über eine räumlich und zeitlich hohe Auflösung. Die Technischen Werke Ludwigshafen AG (TWL) profitieren bereits von dieser Entwicklung: Mit der neuen Simulationssoftware ließen sich signifikante Potenziale zur Effizienzsteigerung und Emissionsreduzierung nachweisen.

© Fraunhofer ITWM

© Fraunhofer ITWM

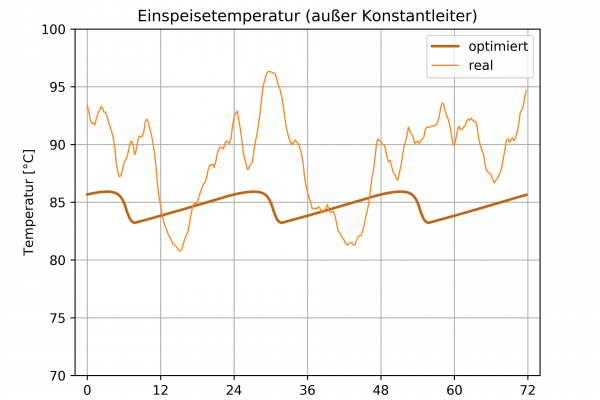

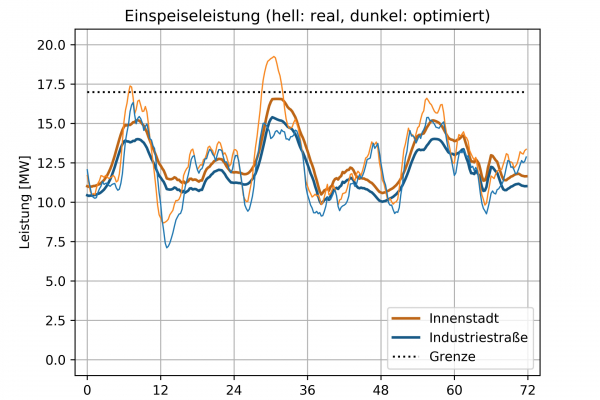

Im Regelbetrieb eines Fernheizkraftwerks (FHKW) erfolgt die Einspeisung in das Leitungsnetz normalerweise mit konstanten Temperaturen oder Drücken. Die Erzeugungsleistung und der Betriebsmitteleinsatz müssen während des Tagesverlaufs jedoch stets einem schwankenden Wärmebedarf angepasst werden. Dies geschieht bislang vornehmlich der auf Grundlage langjähriger Erfahrungswerte und erprobter Routinen.

Lastverläufe werden komplexer und dynamischer

Die fortschreitende Dezentralisierung der Netze mit räumlich verteilten Einspeisepunkten – auch aus inkonstanten oder temporären Quellen – sowie eine zunehmende Sektorkopplung führen zu immer komplexeren und dynamischeren Lastverläufen. Bereits heute können die Einsatzplaner von FHKW die Wärmenachfrage und den Netzzustand oft nur ungenau abschätzen. Je größer die Unsicherheiten sind, desto höhere Sicherheitsmargen müssen sie einhalten. Das heißt, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, wird in solchen Fällen eine relativ hohe Leistung ins Netz eingespeist. Dies wirkt sich negativ auf die Effizienz des Betriebs aus.

Bisherige Software-Lösungen unabhängig voneinander eingesetzt

In der Praxis sind bisher zwei unterschiedliche Softwareansätze zur Betriebsunterstützung von FHKW etabliert. Eine Lösung beschäftigt sich mit der Optimierung des zentralen Betriebsmitteleinsatzes. Dabei wird das gesamte Fernwärmenetz nur undifferenziert und als strukturlose Senke behandelt. Beim zweiten Ansatz ist dies genau andersherum. Hier werden räumlich hochaufgelöste Strömungsmodelle zur Auslegung der Netzinfrastruktur eingesetzt. So soll die Versorgung aller Kunden mit den notwendigen Drücken und Temperaturen garantiert werden. Diese Netzmodelle wiederum betrachten die Erzeugerseite nur als strukturlose Wärmequelle. Sie behandeln in der Regel nur stationäre Betriebszustände. Daher sind sie auch nicht in der Lage, den Einfluss schwankender Betriebsbedingungen und wechselwirkender Laufzeiteffekte zu berücksichtigen.

Instrumente zusammengeführt

Vorrangiges Ziel war es nun, diese beiden bislang weitestgehend isoliert und unabhängig voneinander eingesetzten Instrumente zur Regelung des Fernwärme-Netzbetriebs in einem integrierten Lösungsansatz zusammenzuführen. Die wesentliche Innovation besteht in der Entwicklung einer sowohl räumlich als auch zeitlich hochaufgelösten, dynamischen Simulation von Fernwärmenetzen, die sich in die Einsatzoptimierung eines FHKW einbinden lässt.

Ergebnisse

Im konkreten Evaluierungszeitraum (Oktober 2017 bis September 2018) ergaben sich durch den Einsatz der Software alleine bei TWL effektive Einsparmöglichkeiten von etwa 1700 Tonnen CO2 beziehungsweise 370.000 Euro. Eine unmittelbare Übertragbarkeit auf die Praxis besteht jedoch noch nicht, da die Evaluierung anhand historischer Daten erfolgte, die zuvor im Rahmen einer aufwändigen Messkampagne erhoben werden mussten.

Im nächsten Entwicklungsschritt beabsichtigen die Verbundpartner daher Lösungen zu erforschen, um die dynamische Netzsimulation durch den Einsatz innovativer Internet-der-Dinge-Technologien fortlaufendend mit Echtzeit-Messdaten aus dem Netz zu versorgen. Auf diese Weise soll ein hochaufgelöster digitaler Zwilling für große Fernwärmenetze realisiert werden, der eine vorausschauende, intelligente und weitestgehend autonome Einsatzoptimierung der Betriebsmittel von FHKW ermöglicht.