©Philipp Janßen - HAW Hamburg

©Philipp Janßen - HAW Hamburg

Flexibler und effizienter

Smarte Vernetzung bringt Gebäudesteuerung und Wärmenetze zusammen

Deutsche und finnische Forschende haben untersucht, wie Wärmenetze von intelligenter Gebäudetechnik profitieren können. In Simulationen und am Bürgerhaus Wilhelmsburg in Hamburg zeigen sie, dass sich intelligente Wärmeabnehmer auf der Nutzerseite positiv auf das gesamte Netz auswirken können.

Von automatischer Gebäudesteuerung bis hin zu intelligenten Thermostaten im Privaten: Immer mehr Gebäude nutzen beim Thema Wärme smarte Technik. Solche Systeme erlauben es, effizienter und kostengünstiger zu heizen oder erneuerbare Wärme aus eigenen Anlagen besser in das Hausnetz einzubinden. Ähnlich smart aber in weitaus größerem Maßstab können auch ganze Wärmenetze geregelt werden. Die klassische Regelungstechnik passt auf einfache Weise das Wärmeangebot an Witterung und Tageszeit an. Eine etwas komplexere Art der Anlagensteuerung erfolgt bei der Kopplung an den Stromsektor etwa durch Kraft-Wärme-Kopplung oder Power-to-Heat-Anlagen. Was heute fehlt, ist allerdings eine Schnittstelle zwischen dem Gebäude und dem Wärmenetz.

Gebäudesteuerung in das Wärmenetz integrieren

Im Projekt SmartProHeaT (Smart Prosumer Heating Technologies) sind die Forschenden daher der Frage nachgegangen, wie Häuser konzeptionell und technisch flexibilisiert werden können. Mit den gewonnenen Erkenntnissen soll langfristig die Effizienz der Wärmeversorgung gesteigert werden. Innovativ ist bei diesem Ansatz vor allem die Blickrichtung: Üblicherweise werden Gebäude als passive Komponenten im Wärmenetz betrachtet. Das SmartProHeaT-Team stellt hingegen die Frage: Welchen Effekt haben flexible Gebäude auf das Wärmenetz?

Um die Gebäude zu flexibilisieren und in ein Wärmenetz zu integrieren, hat das Team von SmartProHeaT verschiedene Konzepte entwickelt und erprobt. Die Forschenden arbeiteten dabei mit dem Projekt Smart Heat Grid Hamburg zusammen, das im Stadtteil Wilhelmsburg ein intelligentes Wärmenetz aufbaut. Das Vorhaben wird ebenso wie SmartProHeaT von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg begleitet. Das Bürgerhaus Wilhelmsburg diente als Feldtestgebäude.

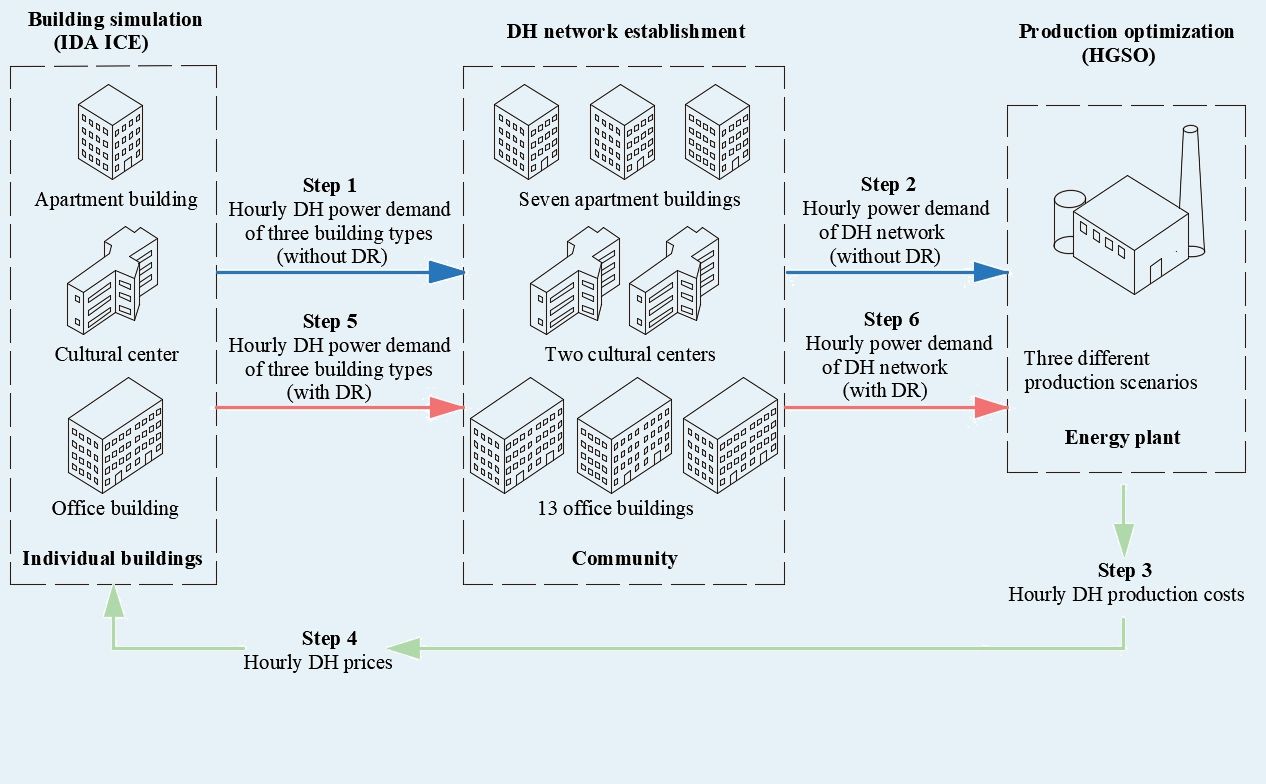

Im Rahmen des European Strategic Energy Technology (SET) Plan kooperierten die Forschenden außerdem mit der finnischen Universität Aalto. Gemeinsam führten sie verschiedene Simulationen zu Demand-Response-Maßnahmen (DR), also der flexiblen nachfrageorientierten Steuerung von Gebäuden in einem Wärmenetz, durch.

Im Forschungsprojekt Smart Heat Grid Hamburg wird ein intelligentes Wärmenetz entwickelt und testweise in einem Nahwärmenetz in Hamburg-Wilhelmsburg umgesetzt. Ähnlich wie ein Smart Grid im Stromsektor kann ein intelligentes Wärmenetz (Smart Heat Grid) flexibel an veränderte Bedingungen angepasst werden. So wird die Netzkapazität bestmöglich ausgenutzt. Das Projekt baut auf dem Vorgängervorhaben „Smart Power Hamburg“ auf, das untersucht hat, wie der Anteil erneuerbarer Energien an der Strom- und Wärmeversorgung durch den Einsatz intelligenter Wärmstruktur erhöht werden kann.

Flexibilität spart Energie und Kosten für Erzeuger und Verbraucher

In einem ersten Schritt simulierten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Szenarien, in denen unterschiedliche Gebäudetypen mit verschiedenen Regelungsansätzen in ein intelligentes Wärmenetz eingebunden wurden. Untersucht wurden ein Mehrfamilienaus, ein Kulturzentrum und ein Bürogebäude. Um die Demand-Response-Maßnahmen bestmöglich an die aktuelle Nachfrage- und Angebotssituation anzupassen, entwickelten die Forschenden einen stündlich aufgelösten Wärmepreis für die Endkunden. Ein ähnliches Modell gibt es bereits im Stromsektor, beispielsweise bei Smart-Meter-Tarifen. Verbreitet sind diese in Deutschland aber noch nicht.

Das SmartProHeaT-Team richtete den Blick in den Simulationen vor allem auf die Erzeugerseite. Es wurden jedoch nicht nur die Effekte der Demand-Response-Maßnahmen für den Verbraucher, sondern auch die Auswirkungen auf das gesamte Wärmenetz analysiert. Die Co-Simulation mit den finnischen Forschenden zeigte, dass die Maßnahmen sich in allen betrachteten Szenarien positiv auswirken. Die Flexibilität erhöhte sich durch die intelligente Demand-Response-Steuerung in allen Gebäudetypen und lag zwischen drei und 26 Prozent für das Beladen und minus sechs bis minus 31 Prozent für das Entladen. Diese Flexibilität ermöglicht wiederum eine bessere Steuerung der Erzeugungsanlagen. Daraus folgt eine Reduktion der Energiekosten. Demand-Response-Maßnahmen können den Simulationen zu Folge zwischen 0,5 und 7,7 Prozent der Energie und zwischen 0,7 und 8,1 Prozent der Kosten einsparen. Davon profitieren sowohl Wärmeerzeuger, als auch Wärmeabnehmer.

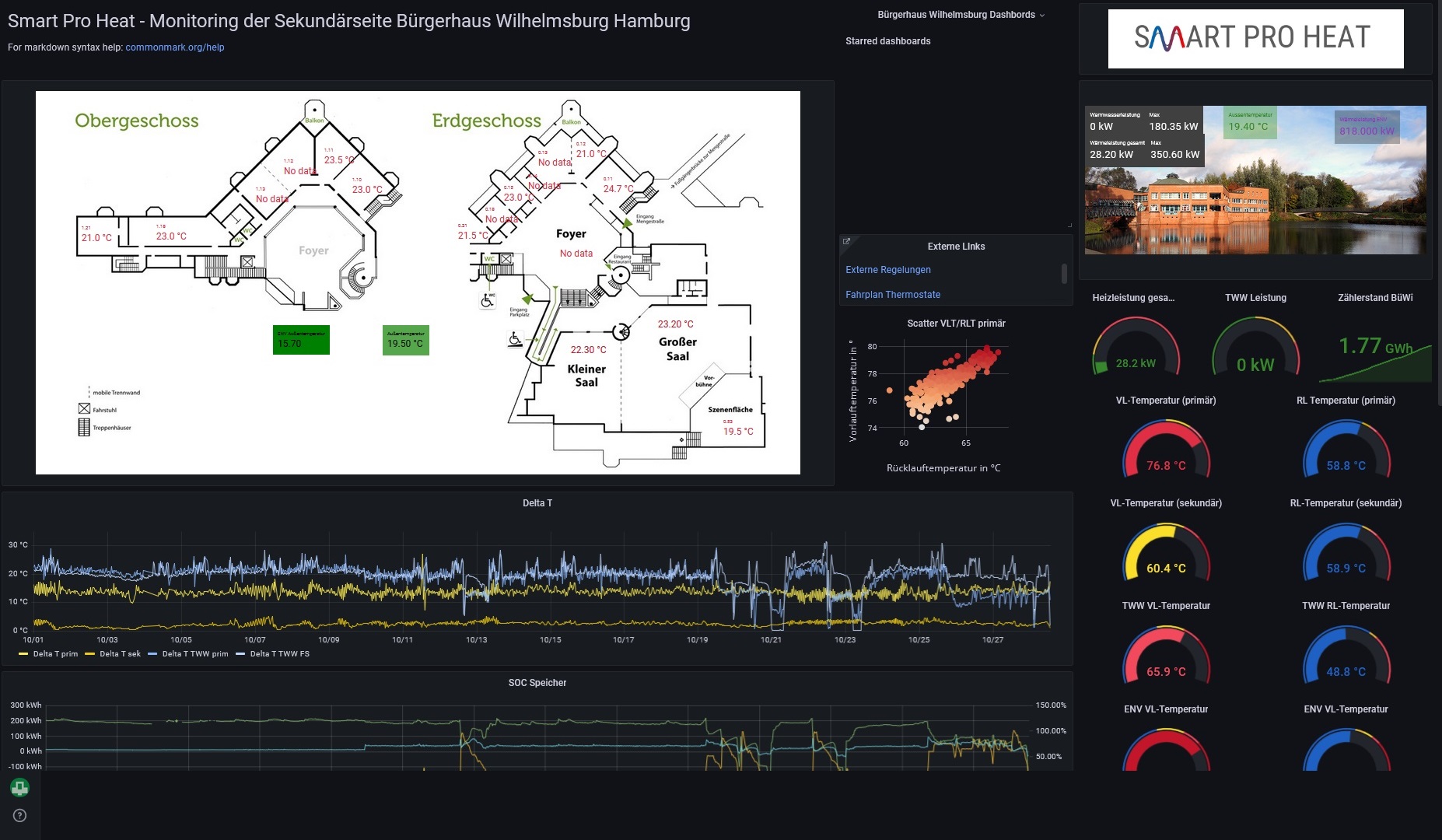

Am Bürgerhaus Wilhelmsburg setzte das SmartProHeaT-Team das Konzept in die Praxis um. Dazu statteten sie das Feldtestgebäude mit einer vollständigen Steuerkette aus. Diese erlaubt die Kommunikation in beide Richtungen: Die an der HAW Hamburg nachgebaute Leitwarte eines Wärmenetzbetreibers empfängt über eine Schnittstelle Messdaten aus dem Gebäude in Echtzeit und kann umgekehrt das Haus aus der Ferne steuern. Für diese bidirektionale Steuerung gibt es bislang keine Standardprodukte. Die entsprechenden Gateways wurden im Projekt entwickelt und können Grundlage für einen neuen Standard sein.

Einsparpotenziale erkennen und in Echtzeit umsetzen

Des Weiteren experimentierten die Forschenden mit Temperaturflexibilität. Eine Heizkreisregelung erkennt die minimal benötigte Vorlauftemperatur des Bürgerhauses und übermittelt diese über die neu geschaffenen Kommunikationsschnittstellen direkt an den Netzbetreiber. Es stellte sich heraus, dass das Feldtestgebäude mit einer um zehn Grad reduzierten Vorlauftemperatur betrieben werden kann. Sicherheitsaufschläge konnten entsprechend gesenkt werden. Das spart Energie und damit Kosten. Die Messtechnik kann die Wärmeversorgung im Gebäude bis auf den Heizkörper genau analysieren. So konnten die Forschenden feststellen, dass schon der Austausch einzelner Geräte in wenigen Räumen, also eine punktuelle Sanierung, die benötigte Vorlauftemperatur weiter senken kann.

Schnittstelle in smarte Produkte integrieren

Das Vorhaben zeigt, wie die Integration von Gebäuden in das Wärmenetz und die Flexibilisierung der Gebäude den Energiebedarf des gesamten Systems reduzieren können. Doch die Forschenden kommen auch zu dem Ergebnis, dass der Investitionsbedarf aktuell noch zu hoch ist, um den gesamten Gebäudebestand im Einzugsgebiet eines Wärmenetzes einzubinden. Es fehlen Plug-and-Play Lösungen für die smarte Technologie im Wärmebereich. Langfristig könnten diese Systeme in bestehende Smart-Home-Geräte integriert werden und so kostenlos genutzt werden. Temperaturflexibilität beziehungsweise die Sicherheitsaufschläge in Gebäuden sollten, den Forschenden zu Folge, zudem genauer untersucht werden. Die Ergebnisse legen nahe, dass die Vorlauftemperatur auch in Bestandsnetzen deutlich abgesenkt werden könnte. (ks)