Kalte Nahwärmenetze

„100 Prozent nachhaltig erzeugte Wärme für 400 Wohneinheiten funktioniert“

Hendrik Faust Mission Wärmewende 2045

In Bad Nauheim versorgt ein innovatives kaltes Nahwärmenetz 400 Wohneinheiten. Eine Großkollektoranlage liefert hierfür die Erdwärme. Das Neubaugebiet dient als Vorbild: Denn hier hat das KNW-Opt-Projektteam ein geothermisches Simulationstool entwickelt, von dem auch andere Kommunen profitieren. Wie, erklärt Projektleiter Hendrik Faust.

Herr Faust, was macht das System in Bad Nauheim so besonders?

Hendrik Faust: Zum einen die schiere Größe sowohl der Kollektoranlage als auch des Neubaugebietes mit 125 an das kalte Nahwärmenetz angeschlossenen Wohngebäuden mit über 400 Wohneinheiten. Zum anderen die eingesetzte Technik, die ein doppellagiges Großkollektorfeld auf einer landwirtschaftlich genutzten Fläche mit einem kalten Nahwärmenetz kombiniert.

Was heißt das konkret?

Dass sich unter einem großen Acker eine Kollektoranlage in eineinhalb und drei Metern Tiefe befindet, die die Erdwärme aufnimmt. Die Anlage erstreckt sich über 11.000 Quadratmeter auf zwei Ebenen. Das System versorgt über ein sechs Kilometer langes, nicht gedämmtes Leitungsnetz die 125 Gebäude im Winter mit Wärme und im Sommer mit Kälte. Die Großkollektoranlage dient übrigens gleichzeitig als saisonaler Speicher, das heißt, hier kann die Sommerwärme für den Winter gespeichert werden.

Welche Ziele haben Sie und Ihre Partner im KNW-Opt-Forschungsprojekt verfolgt?

Wir haben die Technologie der kollektorbasierten kalten Nahwärme erstmals wissenschaftlich begleitet und analysiert. Das Projekt zielte darauf ab, umfassende Daten zu Energieströmen zu sammeln und unsere Simulationssoftware kontinuierlich zu verbessern. Dadurch ermöglichen wir, dass das System auf andere Standorte übertragbar ist. Wir haben Richtlinien erarbeitet, die Stadtwerken und Planern als Grundlage für ähnliche Projekte dienen. So wurde ein Auslegungswerkzeug für Großkollektoranlagen und kalte Nahwärmenetze in KNW-Opt konzipiert und in einer Dissertation veröffentlicht. Für den Einsatz unter Realbedingungen, beispielsweise in Planungsbüros, erfolgt derzeit eine entsprechende Aufarbeitung.

Welche Herausforderungen gab es bei der Umsetzung?

Die Implementierung des Projekts war technisch und organisatorisch anspruchsvoll. Bereits während des Baus mussten sehr viele Messsysteme installiert werden, um alle Energieströme zu erfassen. Die Koordination zwischen verschiedenen Gewerken sowie die Installation der Messtechnik in 125 Wohngebäuden war dementsprechend aufwendig. Ungünstige Wetterbedingungen, wie Starkregen, haben zudem zu Ausfällen einzelner Komponenten geführt. Hier mussten wir nicht geplante Anpassungen vornehmen. Auch die bodenkundlichen Untersuchungen und die Validierung der geologischen Modelle waren sehr herausfordernd.

© Steinhäuser GmbH & Co. KG

© Steinhäuser GmbH & Co. KG

Welche Ergebnisse wurden erzielt?

Das Projekt überzeugt durch Erkenntnisse in diversen Arbeitspaketen. Beispielsweise zeigt die hohe Effizienz der Wärmepumpen mit durchschnittlichen Arbeitszahlen deutlich über 4,0 die Funktionsfähigkeit des Gesamtsystems. Wir konnten auf Basis der Messdaten zudem belegen, dass das ungedämmte kalte Nahwärmenetz selbst zu etwa 50 Prozent der benötigten Quellwärme beiträgt und somit kalte Nahwärmenetze zwingend ungedämmt ausgeführt werden sollten. Auch die doppellagige Kollektorbauweise hat sich bewährt. Der großflächige Kollektor kann nicht nur Wärme bis in die frühen Wintermonate, sondern bei richtigem Betrieb auch Kälteenergie bis in den Sommer hinein speichern.

Wie wurde die Simulationssoftware weiterentwickelt?

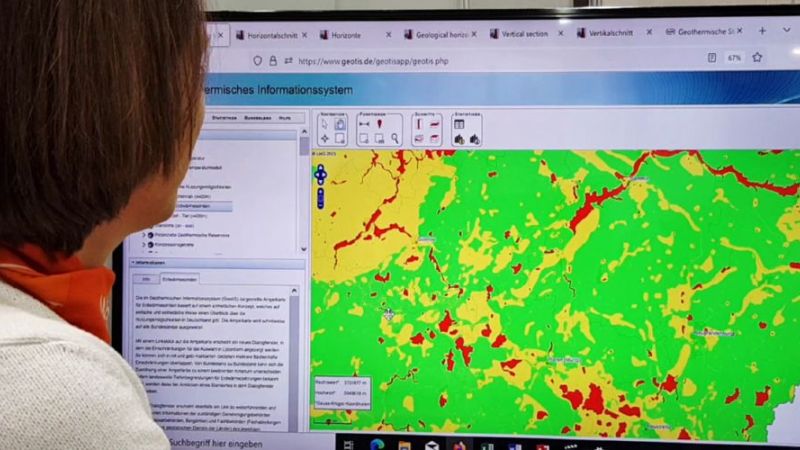

Ein Beispiel: Durch die bodenkundlichen Analysen des Erdreichs im Bereich der Kollektoranlage konnten wir wichtige Kenngrößen in die Simulationssoftware überführen. Unsere Forschungspartner an den Hochschulen haben Modelle für die Feuchtespeicherung, den Feuchtetransport, die Eisbildung sowie die Wärmeleitfähigkeit in die Simulationssoftware Delphin eingebunden. Die Software ist nun in der Lage, geothermische Simulationen für Großkollektoranlagen und kalte Nahwärmenetze mit einer Simulationsgenauigkeit von mehr als 90 Prozent an beliebigen Standorten in Deutschland durchzuführen.

Welche Innovationen bringt KNW-Opt?

KNW-Opt ist in vielerlei Hinsicht ein Vorzeigeprojekt. Es kombiniert erstmals ein kaltes Nahwärmenetz mit einer Großkollektoranlage dieser Größenordnung und untersucht wissenschaftlich deren Betriebsweise. Besonders interessant sind die Erkenntnisse über die Wärmegewinne aus dem ungedämmten Wärmenetz, wodurch mit etwa der Hälfte der Quellwärme erhebliche Energiegewinne erzielt werden. Auch die doppellagige Kollektorbauweise stellt eine technische Neuerung dar. Sie ermöglicht, dass deutlich mehr Wärme gespeichert und flexibel in verschiedenen Schichten und Sektoren gelagert ist.

Wie trägt das Projekt zur Energiewende bei?

KNW-Opt leistet einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende, indem es eine vollständig erneuerbare Wärmeversorgung für ein ganzes Neubaugebiet realisiert. Somit ist es ein übertragbares Modell für nachhaltige Quartierslösungen. Und KNW-Opt zeigt, dass solche Lösungen nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich tragfähig sein können. Inzwischen wurden deutschlandweit mehr als 20 Projekte, zum Teil sogar noch größere Baugebiete, im Rahmen von Machbarkeitsstudien untersucht. Weitere kollektorbasierte kalte Nahwärmenetze sind geplant oder befinden sich in der Umsetzung. Darüber hinaus ist mit KNW-OptII mittlerweile eine Folgeprojekt gestartet. Im Mittelpunkt stehen die Übertragbarkeit und Skalierbarkeit der Technologie sowie Schritte zur Digitalisierung und Visualisierung. Neben den Stadtwerken Bad Nauheim sind nun auch die Stadtwerke Soest als Projektpartner beteiligt. Ziel ist es außerdem, das Thema „Kalte Nahwärme“ breiter in die Öffentlichkeit zu tragen. Ergänzend werden agrarökologische Untersuchungen durchgeführt, um den Einfluss der Vegetation auf die Wärmeentnahme im Kollektor zu erforschen.

In welchen Städten existieren weitere kalte Nahwärmenetze?

Von den Schleswiger Stadtwerken wurden bereits mehr als zehn kalte Nahwärmenetze in unterschiedlichster Größe umgesetzt. Andere Beispiele sind der Soester Norden, der etwas größer ist als unser Baugebiet in Bad Nauheim oder zwei kalte Nahwärmenetze in Neustadt am Rübenberge und Auhagen. Und natürlich der Lagarde Campus in Bamberg, der im Rahmen des Forschungsvorhaben MultiSource ebenfalls wissenschaftlich begleitet wird. Alle diese Projekte sind schon im Betrieb und es werden jedes Jahr mehr. Bad Nauheim Süd kann ohne Zweifel als ein der Impulsgeber verstanden werden und hat somit zur Verbreitung dieser Technologie in Deutschland entscheidend beigetragen.

Das Interview führte Ilse Trautwein, Wissenschaftsjournalistin beim Projektträger Jülich.