© CreativeIMGIdeas – stock.adobe.com (generiert mit KI)

© CreativeIMGIdeas – stock.adobe.com (generiert mit KI)

Intelligente Stromnetze

Wie Forschung zur Digitalisierung und Sicherheit der Verteilnetze beiträgt

2030 soll in Deutschland 80 Prozent des Stroms aus regenerativen Energiequellen stammen. Schon heute speisen Tausende Wind- und Solaranlagen ins Stromnetz ein. Tendenz steigend. Forschungsprojekte machen das Netz fit für die Zukunft.

Früher lief Strom nur in eine Richtung. Großkraftwerke versorgten alle: private Haushalte, Kommunen und die Industrie. Heute dagegen sind viele Akteure Verbraucher und Einspeiser zugleich. Das Stromnetz ist ein dichtes Straßengeflecht mit Gegenverkehr geworden – mit entsprechenden Herausforderungen für das System.

Stromnetz muss auf neue Anforderungen angepasst und ausgebaut werden

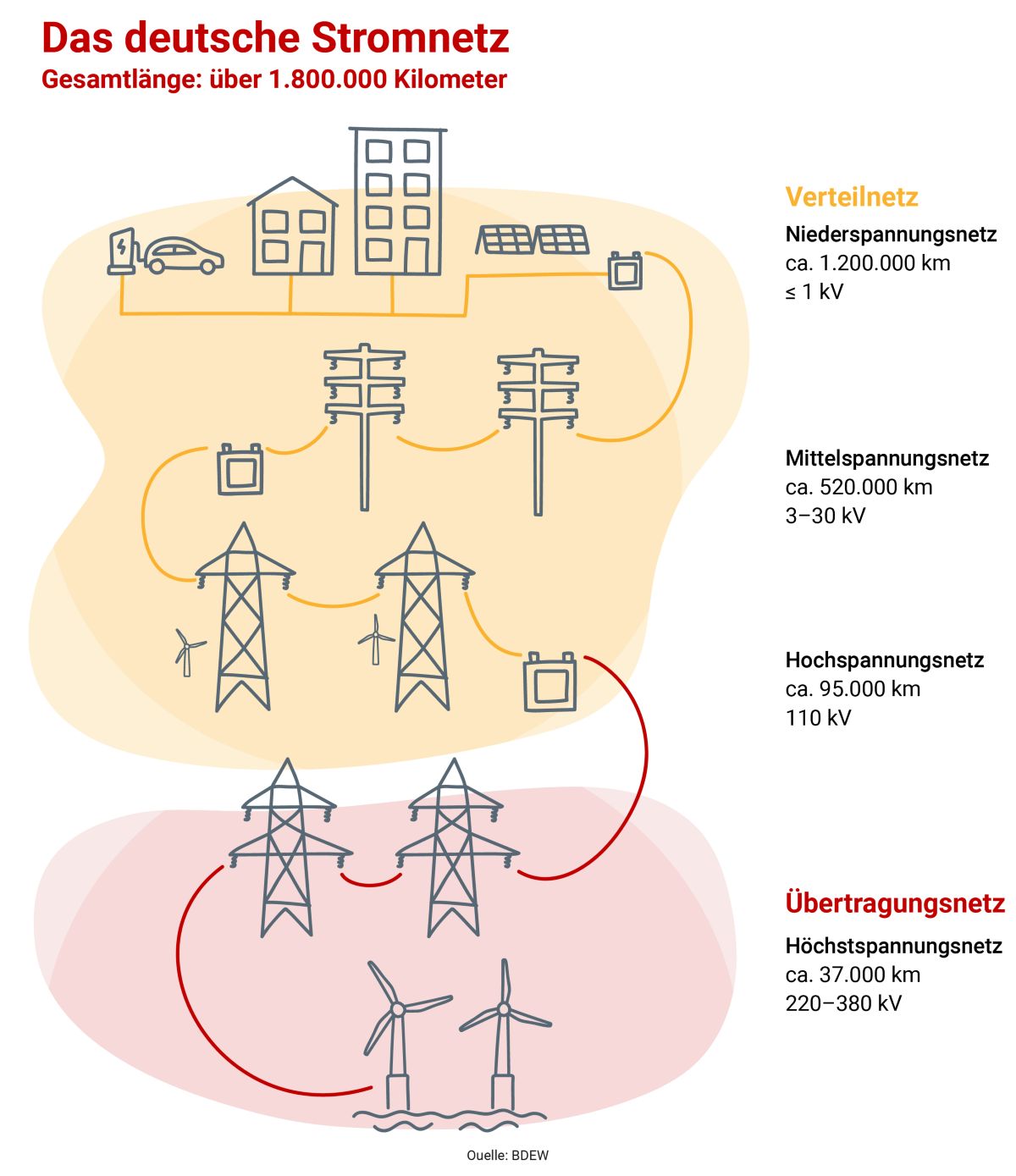

Mit einem Facelift im bundesdeutschen Stromnetz ist es demzufolge nicht getan. Insbesondere in den Verteilnetzen, die den Strom innerhalb einer Region oder Stadt zum Endverbraucher bringen, muss eine Herkulesaufgabe gestemmt werden. Immer mehr Strom aus regenerativen Energiequellen auf der einen, und immer mehr Wärmepumpen, Elektroautos, Stromspeicher oder Rechenzentren auf der anderen Seite erfordern ein flexibel auf die jeweilig aktuelle Situation agierendes Netz.

Mit intelligenten Messsystemen zu einem flexibilisierten Netzmanagement

Das Verteilnetz steuern über 800 Netzbetreiber mit derzeit noch sehr unterschiedlichen technischen Standards. Gebraucht werden intelligente Stromnetze, sogenannte Smart Grids. Diese nutzen intelligente Messsysteme, kurz iMSys, und intelligente Ortsnetzstationen, um Stromerzeugung, -verteilung und -verbrauch effizienter, flexibler und nachhaltiger aufeinander abzustimmen. Energie- und Datennetz müssen optimal interagieren und zudem robust gegen Netzengpässe, Stromausfall und Hackerangriffe sein. Nicht zuletzt der stundenlange Stromausfall Ende April 2025 in Spanien und Portugal hat gezeigt, welche Relevanz das Thema für die Energieversorgung eines Landes hat.

© BDEW

© BDEW

Grid Capacity Map erleichtert Anlagenprojektierung

Fakt ist: Es besteht noch jede Menge Forschungsbedarf. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an Hochschulen, Instituten und in der Industrie forschen daher mit Hochdruck an technischen Lösungen und Dienstleistungen. Im Forschungsprojekt DiGO 2.0 untersuchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beispielsweise, wie das Zusammenspiel verschiedener Systemkomponenten optimiert werden kann. „Sogenannte Netzbetriebsplattformen erfassen mithilfe intelligenter Messsysteme Netzbelastungen, um Überlastungen durch gezielte Steuereingriffe zu vermeiden“, erläutert Projektleiterin Nicole Büllesfeld. So könnten Netzbetreiber die Strommengen beispielsweise durch flexible Preise steuern. Das DiGO-2.0-Team entwickelt hierfür eine entsprechende Software. Die Idee dahinter: Wenn im flexibilisierten Stromsystem der Zukunft viel Strom im Netz zur Verfügung steht, wird dieser zu günstigeren Preisen angeboten, die Nachfrage steigt. Im Umkehrschluss kann die Netzbelastung in Spitzenzeiten durch höhere Preise reduziert werden.

Nicht nur für Netzbetreiber, sondern auch für Anlagenprojektierer sind diese flexibilitätsbasierten Planungen interessant. Daher wird im Projekt auch eine Grid Capacity Map (GCM) entwickelt. Diese zeigt verfügbare Netzkapazitäten und berechnet mögliche Anschlusskosten. Das Wissenschaftsteam von DiGO 2.0 analysiert zudem mithilfe synthetischer Netze, wie viel Netzausbau sich durch eine flexibilitätsbasierte Netzplanung deutschlandweit einsparen ließe.

Energy Hubs als Modernisierungsbooster für die Netzinfrastruktur

Eine intelligente Automatisierungsplattform steht im Mittelpunkt des Forschungsprojekts BEAVER . Sie soll dabei helfen, Ortnetzstationen im Verteilnetz zu digitalisieren. Das Wissenschaftsteam plant, auf der Plattform Algorithmen zu implementieren, mit denen das Netz in Echtzeit überwacht sowie Niederspannungsnetzsegmente flexibler gesteuert werden können. Bei der Plattform handelt es sich somit um sogenannte „Energy Hubs“ . „Diese Energy Hubs können entweder unabhängig voneinander überwacht und gemanagt werden oder es kann ein koordinierter Betrieb mehrerer Energy Hubs als Cluster erfolgen“, berichtet BEAVER-Projektleiterin Dr. Martina Josevski. Ziel des Forschungsprojekts ist es, insbesondere kleineren, lokalen Verteilnetzbetreibern das Steuern der Netze zu erleichtern. Dadurch lassen sich Investitions- und Betriebskosten reduzieren.

© GridAssist_Leitwarte LVN

© GridAssist_Leitwarte LVN

Assistenzsysteme unterstützen die Arbeit in den Netzleitstellen

Die Digitalisierung der Verteilnetze hin zu Smart Grids ist aufgrund der vielen beteiligten Akteure notwendig, macht diese jedoch auch komplexer. Technische Konzepte müssen daher neu gedacht und die Flexibilität mittels intelligentem Netzmanagement erhöht werden. Dadurch wird auch die Arbeit in den Netzleitstellen immer anspruchsvoller bei gleichzeitigem Fachkräftemangel. „Um die Verteilnetze zu modernisieren, benötigen wir verstärkt Assistenzsysteme“, erläutert Dr. Christian Scheibe. Er ist Projektleiter von GridAssist.

Assistenzsysteme unterstützen die Leitstellenmitarbeitenden ganz konkret beim Netzbetrieb. Ziel des Wissenschaftsteams von GridAssist ist es, solche Assistenzsysteme zu entwickeln und in Verteilnetzen zu testen. Aber nicht nur das: Auch die erforderlichen Systemdienstleistungen (SDL) zur Netzstabilität sind aufgrund des Zubaus der Erneuerbaren-Energien-Anlagen vermehrt im Verteilnetzbetrieb zu erbringen und werden im Projekt berücksichtigt.

Ein intelligentes Stromnetz als Basis für intelligent gesteuertes Heizen

Immer mehr Strom wird heute auch fürs Heizen gebraucht – zum Beispiel von Wärmepumpen in Gebäuden und Wohnvierteln. Die Sektorenkopplung von Strom und Wärme ist einer der wirksamsten Hebel, um fossile Energieträger durch regenerative zu ersetzen. Zudem hilft auch eine intelligent gesteuerte Versorgung mit Wärme beziehungsweise Kälte dabei, die Klimaziele zu erreichen.

Forschende im Projekt WARAN verfolgen das Ziel, die Sektorenkopplung von Strom und Wärme und die damit verbundenen Potenziale umfassend zu beleuchten, technisch vorzubereiten und in realen Feldtests zu erproben. Das Projektteam entwickelt dafür unter anderem das oben genannte intelligente Messsystem iMSys für den Mess- und Steuerungseinsatz im Wärmesektor weiter. „Wir planen unter anderem, Strom-zu-Wärme-Anlagen über den CLS-Kommunikationskanal an das iMSys anzubinden“, erklärt Projektkoordinator Moritz Öppling. So können Messwerte erfasst und die Wärmeerzeugung system- und bedarfsgerecht gesteuert werden. Gleichzeitig werden die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die Stromnetze untersucht. Relevante Anwendungsfälle – wie der netzdienliche Betrieb von Strom-zu-Wärme-Systemen – werden unter realen Bedingungen getestet. (it)