© Unterhaltungsverband Kehdingen

© Unterhaltungsverband Kehdingen

Wasserpegel konstant halten

Pumpprozesse vernetzen und energieeffizient steuern

Schöpfwerke regulieren die Wassermengen von Kanälen, Flüssen und Oberflächenwasser. Damit stellen sie beispielsweise sicher, dass Agrarflächen bewirtschaftet werden können. Im Forschungsprojekt Schöpfwerk 4.0 arbeitet ein Team daran, den Pumpenbetrieb effizienter und flexibler zu gestalten.

Ebbe und Flut in Meeresregionen, anhaltende Trockenheit, stärkere Niederschläge und Hochwasser — die Gewässerpegel unterliegen stetigen Veränderungen. Zwar wird in Dürrezeiten Wasser etwa für die Bewässerung von Feldern benötigt, steigen Pegelstände aber plötzlich zu sehr an, drohen Felder zu verwässern und Keller feucht zu werden. Daher kontrollieren und regeln Unterhaltungs- und Wasserverbände den Wasserpegel von Kanälen und Flüssen. Sogenannte Pump- beziehungsweise Schöpfwerke heben das überschüssige Wasser aus dem Hinterland in Sammelbecken und schließlich in die natürlichen Gewässer. Allein in Niedersachsen werden dabei jährlich rund 40 Millionen Kilowattstunden Energie benötigt, was der Strommenge entspricht, die 13.000 Haushalte im selben Zeitraum verbrauchen.

Deshalb arbeitet ein Forschungsteam der Leuphana Universität Lüneburg, dem Unterhaltungsverband Kehdingen sowie der Firma Vetterkind im Forschungsprojektes Schöpfwerk 4.0 daran, den Energieverbrauch von Schöpfwerken zu senken.

Niedersachsens Schöpfwerke könnten bis zu 11 Millionen Kilowattstunden Strom einsparen

Das Ziel der Forschenden ist es, die Pumpprozesse energie- und kostenoptimal sowie bedarfsgerecht zu steuern. Dabei vernetzen sie die einzelnen Schöpfwerke mit einer zentralen Leitstelle und beachten sowohl externe Parameter wie etwa Wetterprognosen als auch individuelle Pumpenkennlinien. Je nach Gewässersituation und Unterhaltungsverband sind hierbei Energieeinsparungen von bis zu 20 Prozent — entsprechend 11 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr — für die Schöpfwerke in Niedersachsen möglich. Hierbei hängt das Potenzial sowohl von der derzeitigen manuellen Planung und Steuerung als auch von der zugrundeliegenden Technologie ab. Ein weiteres Ziel ist es, den Energieverbrauch zu flexibilisieren, um mit netzdienlichem Verhalten den Anteil an erneuerbaren Energien zu erhöhen. Dies kann wiederum gegenläufige Auswirkungen auf das Energieeinsparpotenzial haben.

Vernetzen und intelligent regeln: Pumpen zukünftig vorausschauend betreiben

© Unterhaltungsverband Kehdingen

© Unterhaltungsverband Kehdingen

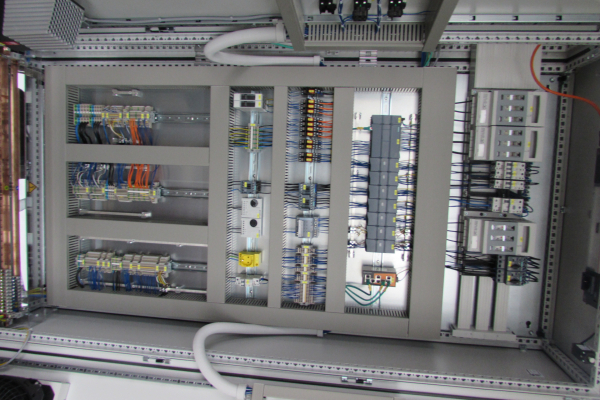

Um die Energieeffizienz der Werke zu steigern, haben die Forschenden in Schöpfwerk 4.0 den bisherigen Pumpenbetrieb analysiert. Auf Basis der erfassten Daten erstellen sie geeignete Prognosemodelle und Pumpenpläne, die auch externe Situationen miteinbeziehen. Diese Modelle erproben sie anschließend exemplarisch in der Steuerung des Schöpfwerkverbunds Schölisch-Götzdorf des Projektpartners Unterhaltungsverband Kehdingen. Mithilfe einer vernetzten und intelligenten Regelung, wollen die Forschenden einen vorausschauenden und energieeffizienten Pumpenbetrieb ermöglichen. So können sie den Betrieb der einzelnen Schöpfwerke in die Planung miteinbeziehen und verhindern, dass kostenintensive Kapazitätsengpässe entstehen. Zudem hat das Forschungsteam bereits die technischen Pumpenkennlinien mit den realen Kennlinien verglichen und Diskrepanzen durch so genannte Verockerung — also pumpeninterne Verstopfungen, die einen Leistungsabfall zur Folge haben — und weitere Effekte festgestellt. Diese realen und abweichenden Kennlinien können nun in der Praxis berücksichtigt werden.

Flexibler Energieverbrauch reduziert den CO2-Fußabdruck zusätzlich

Weiterhin will das Team von Schöpfwerk 4.0 eine bedarfsgerechte Steuerung ermöglichen und damit das Thema Demand-Side-Management angehen. Denn Unterhaltungsverbände sind viel flexibler als produzierende Unternehmen, was den konkreten Zeitpunkt des Energiebedarfs angeht. Die Pumpen im Schöpfwerk können vergleichsweise kurzfristig ein- und ausgeschaltet werden, solange sich der Wasserpegel in einem bestimmten Bereich befindet. Somit können die vorrausschauenden Pumpenpläne den Energiebedarf auch deutlich flexibilisieren und das Stromnetz entlasten. Das bedeutet, wenn viel Strom aus erneuerbaren Quellen wie etwa Windenergie verfügbar ist, können die Schöpfwerke diese direkt beim Energieversorger abrufen. Der Anteil an fossilen Energieträgern im genutzten Energiemix ist damit geringer. Das Team von Schöpfwerk 4.0 geht davon aus, dass sich der CO2-Fußabdruck der Schöpfwerke um rund 280.000 bis 480.000 Kilogramm reduziert, wenn 20 bis 30 Prozent der benötigten Energie aus erneuerbaren Quellen stammt. (ln)