© Fraunhofer ISE

© Fraunhofer ISE

Photovoltaik

Klebeverfahren für Schindeltechnologie entwickelt

Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE in Freiburg hat ein Klebeverfahren zur Verschaltung von Siliziumsolarzellen für die industrielle Produktion von Schindelmodulen entwickelt. Die hohe Effizienz von Modulen mit Schindelzellen und ihr ästhetisches Erscheinungsbild führen aktuell auf dem Markt zu einer hohen Nachfrage. Die Entwicklung des Verfahres ist ein Ergebnis des Forschungsprojekts „BasisTechnologie für Hocheffiziente Module“. Ziel hierbei war es, bifaciale Siliciumsolarzellen und -module mit 400 Watt Leistung und einer sehr hohen Leistungsdichte von 240 Watt pro Quadratmeter zu fertigen.

Gelingt es diese Hochleistungsmodule zu fertigen, kann die Leistungsabgabe herkömmlicher monofazialer Module um bis zu 33 Prozent bezogen auf die heute vorherrschende Modulgröße von 1,67 Quadratmeter gesteigert werden. Die auch HIT-Zellen genannten Solarzellen lassen sich durch die Schindeltechnik, die Zell-Zwischenräume vermeiden lässt, effizient auf dem Modul platzieren. Der industrielle Zell-Stringer am Fraunhofer ISE ist deutschlandweit einzigartig und bietet verschiedenste Möglichkeiten für die Prototypenfertigung der hocheffizienten Module.

Schindelzellen effizient verbinden

Schindelzellen lassen sich aufgrund von mechanischen Spannungen nicht konventionell verlöten. Erst durch die Klebetechnologie können zuverlässige und robuste Schindelstrings hergestellt werden. Der Klebstoff kann die thermische Ausdehnung des Modulglases bei wechselnden Umgebungstemperaturen ausgleichen und ist außerdem bleifrei. Der Stringer der Firma teamtechnik Maschinen und Anlagen GmbH appliziert den elektrisch leitfähigen Klebstoff im Siebdruckverfahren und verschaltet die Zellstreifen mit hoher Präzision. Achim Kraft, Teamleiter Verbindungstechnologie am Fraunhofer ISE, ist zuversichtlich: „Ästhetik und die hohe Leistungsdichte werden die Schindeltechnologie vor allem in der Automobilbranche und der Gebäudeintegration vorantreiben. Europäische Modulhersteller fragen vermehrt nach anwendungsspezifischen Entwicklungen und Technologiebewertungen für geschindelte Solarzellen.“

Zell-Zwischenräume auf dem Modul vermeiden

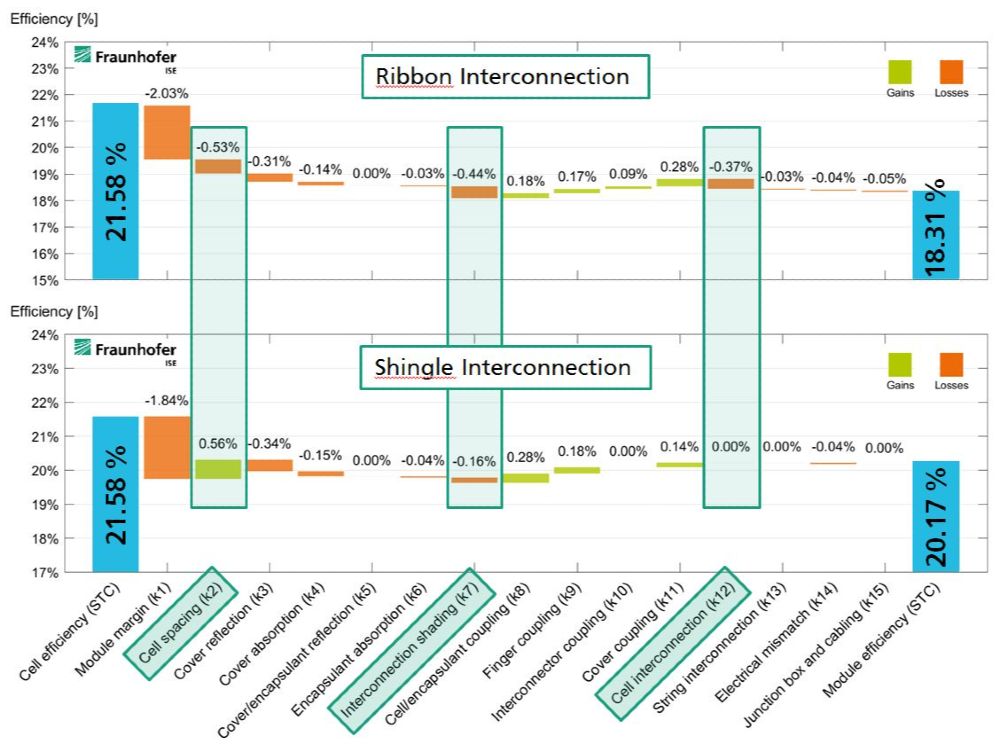

Die Schindeltechnik wurde bereits in den 60er Jahren erfunden. Doch erst die stark gesunkenen Kosten für Silicium-Zellen und die erfolgreiche Entwicklung leitfähiger Klebstoffe verhelfen der Schindeltechnologie nun zur industriellen Marktreife. Durch das Schindeln werden Zell-Zwischenräume vermieden, so dass sich die Modulfläche maximal für die Energieerzeugung nutzen lässt und ein homogenes, ästhetisches Gesamtbild entsteht. Im Vergleich zu herkömmlichen Solarmodulen ergibt sich die höhere Moduleffizienz zum einen durch die größere aktive Modulfläche, zum anderen entstehen keine Verschattungsverluste durch aufliegende Zellverbinder. Auch die Widerstandsverluste sind durch niedrigere Stromstärken in den Zellstreifen geringer. Diese Zelle-zu-Modul-Verluste und -Gewinne lassen sich mit dem Softwaretool SmartCalc.CTM des Fraunhofer ISE genau analysieren. Im Endergebnis weisen die hocheffizienten Module im Vergleich zu konventionellen Solarmodulen bei gleicher Zelleffizienz eine bis circa 2 Prozent (absolut) höhere Moduleffizienz auf, was auch Leistungsmessungen des Kalibrierlabors CalLab PV Modules am Fraunhofer ISE bestätigten.

Mit den schmalen Zellstreifen können verschiedene Modulformate realisiert werden, das schafft viel Spielraum für spezifische Anwendungen. Derzeit arbeitet ein Expertenteam am Fraunhofer ISE an der Optimierung der Klebstoffmenge und des Zelldesigns sowie an der Erschließung neuer Anwendungsfelder.

© Fraunhofer ISE

© Fraunhofer ISE